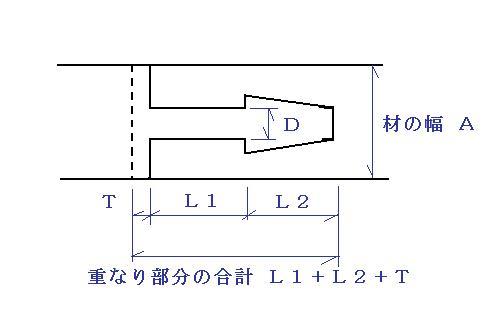

| > ガバチョさん メールが届かなかったようですから、その文章をここに転記します。 ↓ どうもありがとうございます。 ご質問の腰掛け鎌継ぎの寸法の件ですが、 添付ファイルでおつけした図をご覧いただきたいのですが、 各部分の寸法には一応標準がありまして、 材の幅を基準に考えます。 「大工作業の実技」(佐藤日出夫著 理工学社)によると、 図のL1とL2は、それぞれ 5/8Aとなり、腰掛け部にあたる図のTは、1/8Aとなっています。 拙著「自分でわが家を作る本」は、住宅建築をテーマにしていて、2階建て住宅の場合通常は4寸角材(幅120ミリ)を 標準的に用いるため、 A=120とした場合、上の計算式に当てはめると、L1、L2がそれぞれ75ミリとなります。 また、腰掛け部Tは、A×1/8で15ミリとなり、本の124ページに書いている寸法となります。 この場合、♂木と♀木の重なり部分の合計は、75+75+15=165ミリです。 一方、DVDのほうは平屋の建物なので、通常3寸5分角材(幅105ミリ)を使用するのが一般的であり、 DVDの事例でも105ミリを使っています。 A=105として計算式を当てはめると、 L1、L2がそれぞれ65ミリとなりますので、 65+65+腰掛け部の15=145ミリが、重なり部分の合計寸法となっています。 もっとも、腰掛け部の寸法も、計算式を当てはめると 105×1/8=13.125となってしまいますが、 こういう寸法は必ずしも標準の計算式を厳密に守らなければならないというものではなく、 墨付けに使う「さしがね」の幅が5分(15ミリ)であることを利用するのが合理的な大工作業でありますから、 105ミリ角材を使用する場合でも、このようなところは単純に15ミリにしています。 同じ理由で、図のD=鎌の柄の幅 につきましても、標準が1/4Aなので、 120ミリ角材では計算でもぴったり30ミリですが、105ミリ角材ですと計算では26ミリほどになります。 でも実際の施工ではカクノミという工具を使うため、カクノミの刃の寸法に合わせて、 105ミリ角材であっても30ミリにしてしまうのが普通です。 実際の巷の現場では、105ミリ角材を使った場合でも、L1、L2を75ミリで統一している現場も多いと思いますが、 DVDの事例では、参考書籍の計算式を尊重して寸法取りし、L1、L2を65ミリとしております。  |

No.2598 - 2009/05/20(Wed) 21:35:33