| 画像の仕口は、柱のように見える正角材の根元に溝が切ってあって、横から打ち込んである2本の長方形の栓によって固定し、なおかつ、上から打ち込む4本の込み栓で締めている・・という感じでしょうか。 家の部材としては、どこに相当するのですか。 |

No.3077 - 2011/06/29(Wed) 20:17:26

| 画像の仕口は、柱のように見える正角材の根元に溝が切ってあって、横から打ち込んである2本の長方形の栓によって固定し、なおかつ、上から打ち込む4本の込み栓で締めている・・という感じでしょうか。 家の部材としては、どこに相当するのですか。 |

| すいません。入力途中で投稿してしまいました。 続きは、また次回に。 |

| 最初に、あのキリギリスさんに御意見を頂いて感銘です。 書籍を拝見して以来、在来工法でのセルフビルドの先駆者と捕らえ、何かと勝手に意識していました。 伝統工法ですが、確かな定義は無いのかと思います。それを踏まえてわたしが考えるのも、キリギリスさんのおっしゃる感じかなと思います。 木が木を締めると言いますか、そう言った感じが私の好みです。 在来工法については、実はそこに建築会社、ハウスメーカーの思惑があって進化している背景があり、セルフビルドするならと言う観点ではわたしは好きになれない部分があるのです。 それが中途半端言う所以でしょうか。 今の在来工法は、t |

| 杉さん、はじめまして 4棟も作るのは大事業ですね。1棟でも大事業ですが・・(^_^; 在来工法は中途半端というより、昔に比べて随分進化したんじゃないでしょうかね。 金物自体は私は別に嫌いではなく、金物や面材耐力壁・床などを併用した現代の在来工法は、筋交いの端部を釘だけで止めていたり防湿シート無しでグラスウールを詰めていたりした昔の在来工法よりずっと良い家ができると思います。 配菅設備面でも、昨今は鞘菅だけは埋め込み給水管などはヘッダーで分岐させるフレキシブルタイプで、年十年たっても住宅の躯体を壊さずに傷みやすい設備配管だけを簡単に交換できるようにしているようで、こういうのも進化じゃないかなーと思っています。 伝統工法は、「こういうのが伝統工法だ!」という明確な基準があるのかどうか私は知りませんが、イメージ的には、筋交いではなく貫を使用、剛で抵抗するのではなく柔に受け流す、合板などは使用せず無垢材の特性を生かし、楔や栓を多用する・・といったところでしょうか。 こういう技術は憧れるし亡くしてはならないものですよね。 自分の住宅をセルフビルドで建てるとしたらどの工法はいいかは、それは全くもってその人の好みで選べばいいのだと思います。 |

| はじめまして、以前からキリギリスさんの書籍等を拝見しておりました。 わたしはセルフビルドで家を建て始めから、早8年が経過します。 最初はツーバイフォーを勉強し、キリギリスさんの本と出合ってから在来工法を勉強し、自宅、小屋を建設中も合わせて、四軒を建設します。 最近は、伝統工法に興味が沸き、色々な書籍を読み漁りました。 伝統工法とは曖昧なものであり、また、昨今の在来工法も金物だらけで中途半端な状況になっていると感じます。 キリギリスさんは伝統工法について、いかような考えをお持ちでしょうか? |

| 間仕切り用のALCの立ち上がりだと、W=120(下部の幅。天端はもっと狭い)でも普通にコテ均しをしてましたので、そっちの方は問題ないと思います。 ただ、言われるように、土台やパッキンのための幅が要りそうですね。確かに、面取りした住宅基礎は見たことありません(笑) |

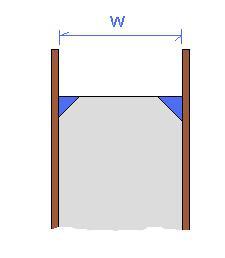

| アドバイスありがとうございます。 なるほど、面木を使うという手もありそうですね。 コンクリート構造物の型枠で面木を使って仕上げるのは、大抵は天端の幅がある程度広いものしか見たことがないので、住宅基礎のように、下の図のWが120程度しかないものは、コテ均しがうまくいくかどうか・・ 実験してみたい気がしますね。うまくいくなら、使える手ですよね。 ただし、基礎天端の幅が、120以下になってしまうので、同寸の土台材や基礎パッキンを乗せる際に難があるのかもしれませんね。  |

| 住宅の基礎ではなく、建物内部の、後打ちの立ち上がり(ALCやCB用)の話ですけど、こういった場合は大抵面木をいれます(型枠天端より下がっている場合が多いです。) そのため、面木の天端に合わせて一発でレベルを出していたような気がします。補修はしていましたが、全面のレベリングまではやってなかったと思います。 他業種だったので詳しくは分かりませんが、面木の天端に合わせるなら、それほど難しくないように思います。面木を打つのが面倒ですけど。 |

| 管理人様 はぁーっ、そうですねつっかえ棒方式で下地を作ればいいんですね! まったく思いつく事ができませんでした。。。 ためになりました。ありがとうございます! |

| すずきさん、はじめまして アパートですから、壁に穴をあけたりはできないですものね。 壁との隙間をなくすテープのようなものは知りませんので、別なやり方を・・ 考えられる方法は、窓枠の間に「突っかえ棒」のように木材を差し込み、(少しきつめに差し込む。)これを下地にします。両サイドに縦に2本入れれば良いかと・・ あとは木枠を組んで網戸を作り、差し込んだ下地に対して蝶番を固定すれば、両面テープを使うことも、壁に密着させることも必要ないので、工作に手間はかかるけど、実用的だと思います。 この方法だと、網戸は下地の内側に入るということです。 |

| 素晴らしいHP、著書に感銘しております。 私も真似してみたい!とりあえず出来る事からと思い、アパートの風呂の窓に網戸を張ってみる事にしました。 写真のようにホチキスで(笑)枠をこしらえ網を張り、蝶番をつけて両面テープで壁に貼ってみました。 しかしこれでは、網戸と壁が密着しません。 密着させる為には磁石やべルクロのテープを貼ればよいようにも思えますが、湿った環境に長期間耐えるのかどうかよく解りません。 なにか良い方法がありましたら、ご教示していただけませんでしょうか。  |

| ハイハイ、その方法(型枠を外さずに型枠の上面まで天端ならしをする)が取れれば、手間は少なくて済むので、私も考えたことがあります。やっぱり同じようなことを考えられましたね(^^) でも実際に基礎工事をされてみれば分かりますが、型枠の天端を、1ミリの狂いもなく作ることはほとんど不可能ですし、 天端まで生コンを入れずに、例えば水平ラインの目印として釘を多めに打っておいて、型枠をつけたままコテ均しして仕上げる・・・という方法も、やはり両サイドに型枠の板があるためコテ均しがうまくいきません。 まぁ本職の左官屋さんでも昔からいったん型枠をはずして、天端均しはビデオにある方法でやってきていましたので、それが王道なのだと思います。 あと、生コンは骨材(採石)が入っているので、モルタルに比べると凸凹なくキッチリ水平にコテ均しするのは難しいものです。 天端だけは、砂とセメントと水だけでできているモルタルを使うほうが、はるかに施工が楽です。 現代は、生コンを打ったあと、型枠をつけたまま、セルフレベリング剤という非常に流動性のよい薬剤のようなものを流し込んで天端まで仕上げる方法が、プロの間では一般的なようですが、けっこうお値段の張るものらしく、私も使用経験はありません。 現代は人件費が高いので、材料費が多少高くても、プロにとっては良い方法なのでしょうけど。 最近、毎週末は災害ボランティアに行ってまして、昨日は陸前高田の水産加工工場での作業で、ニオイとの戦いでした(^_^; 帰宅するなり、風呂⇒ビール⇒食欲なく飯なし⇒寝る で、お返事が今朝になりました。今日は骨休めします。 |

| 以前、小屋づくりDVDを購入したものです。 大変わかりやすいビデオをありがとうございました。 ビデオでは立ち上がりの型枠を外してから、天端ならしをされています。 型枠を外さずに型枠の上面まで天端ならしをするよう施工したいのですが、何か問題はあるでしょうか? |

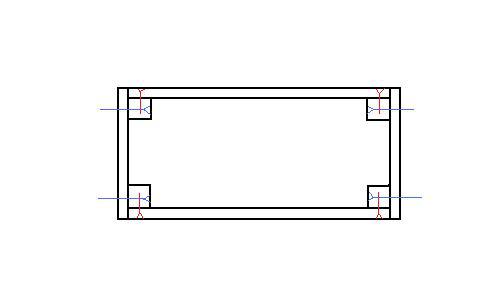

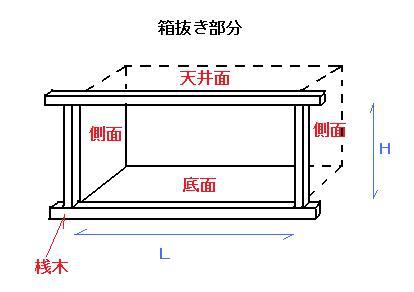

| 続きです・・ 「口の字の穴が空いた型枠」ということにとらわれず、箱抜きのあるコンクリート構造物を作るというだけなら、本体の型枠にわざわざ穴を空けるのではなく、箱抜き部分だけの木枠を挿入してセットするほうが一般的ですよね。 そうなると、イラストのように枠を作り、赤色で示したビスは普通なんだけど、青色で示したビスは通常とは逆に桟木のほうから合板に向けて打ち、合板を貫通させておきます。 この状態ですとビスの先端はコンクリートに埋まりますが、外すときはいとも簡単に外れますので、このやり方・・お勧めですよ。 (イラストでは青色ビスを水平に書いてますが、実際にはインパクトが扱いやすいよう、斜め打ちしたほうがいいです。)  |

| > 大きさは外形600mmの厚さ50mmです 作ろうとするコンクリート構造物の寸法のことですか、それとも以下の文からするとコンクリートに箱抜きを作ろうとしているようですので、箱抜き部分の長径が600で厚さが50ということですかね。 ちょっとイメージが湧きません。 > 口の字の穴が空いた型枠を作成したいのですが、垂木をどのように組めば外しやすいかかわかりません。 「垂木」と書いているのは、型枠に打ちつける桟木のことですね。 口の字の穴が空いた型枠というのは、例えば昔の住宅の基礎コンクリートのように、箱抜きのあるコンクリート構造物を作るということでの、そのための型枠作りのことですか。 イラストのように、本体の型枠には箱抜き部分の形状に添って桟木を打っておき、(もちろん合板側から釘またはビス。当然、型枠をはずした後に釘またはビスを抜く。) イラストのL寸法が十分に長ければ、箱抜きの側面に型枠合板(この場合はパネコート)をあてて、桟木に釘打ちまたはビス止め。 Lが長ければ玄能やインパクトドライバーが入りますから・・ その後、箱抜きの天井面と底面にパネコートをあて、H寸法が短くてインパクトドライバーが入らないような場合は、天井面と底面に対して何本か突っかえ棒を挿入すればいいですよ。 こうして作れば、コンクリートを打設したあとの型枠はずしは簡単にできるはずです。  |

| パネコートを使用します。 大きさは外形600mmの厚さ50mmです 口の字の穴が空いた型枠を作成したいのですが、垂木をどのように組めば外しやすいかかわかりません。 前に釘で型枠を作ったのですが、外れなくて釘を全部抜いてから外したりしました。 垂木をどんな形にして、組めばいいか教えて下さい。 宜しくお願いします。 |

| > まよまよさん いらっしゃいませ、はじめまして。 ゆっくり読んでいってください。 画像の拝借は構いませんのでどうぞ・・というか、ブログを拝見したらすでに貼ってありましたね(^_^; 引用する際には、引用元のページを記載するなり、リンクするなりしてもらえるといいです。 |

| こんにちは、ホームページ、はいけんいたしました、 自宅の階段の照明スイッチのことを知りたくなって、 3路スイッチのページを、読ませていただきました。 電気シロウトでも、良く分かるように図示して下さってあって、 とても、助かりました、 ありがとうございます。 他のページも、じっくり、読んでみたいなと、存じております。 あのう、ところで、、、 自宅新築中で、私事でございますが、まよまよ日記という名前で、新築防備録を残しておりまして、 そこに、3路スイッチの図を、お借りしたいのですが、 参考文献として、引用させていただけませんでしょうか。 なにとぞ、よろしくおねがいいたします。 |

| 花音さん、はじめまして あのテーブル、あまりにも単純な構造なので、最初はこんなものHPにアップするようなもんかい? とも思ったのですが、意外に参考になるといわれる方が多くて、気を良くしていたところです。 屋外で使用されるなら、木材保護塗料(ペンキではなく、塗膜を作らない浸透性のもの)を塗られることをお勧めします。油性のものだと最初のうちは臭いがきついので、お客様相手に使用するには難があるかもしれませんので、水性の塗料がいいと思います。臭いはほとんどしませんし、乾きも早いです。 私、学生時代は信州ですごしまして、八ヶ岳も何度か登りました。 編笠山の麓に友人もおります。広々としていいところですね〜 |