過去ログ閲覧モード

★ はじめまして / セキセイインコ

管理人さんはじめまして。

ついさっきDVDを購入させて頂きました。

はじめましてといっても私の方は数年前に管理人さんの書籍を購入して、熟読しており凄く尊敬しております!

私は10年程前に家を新築し、それ以降すっかりDIYにはまっております。デッキ、パーゴラ、倉庫等色々製作しました。(書籍が凄く参考になりました!)

しかし、残念ながら知識不足で行き詰る事も多々にあります。

こんな、DIYは大好きだけど知識の無い私に掲示板を通して相談等に乗って頂ければと、初投稿してみました。

今後も度々お邪魔させて頂きたいと思いますのでよろしく御願い致します。

DVDが届くのを楽しみにしてます。

|

No.2996 - 2011/01/31(Mon) 19:51:04

★ 軸組模型 / TN

管理人さんへ

サイト、書物、DVD等いつも参考にさせて頂いています

軸組模型についての質問です

管柱・土台等になる10mm角のバルサ材を、経費節約を目的として、10mm×80mm×600mmのバルサブロックから、切り出そうとしていますが、カッターで切るには若干厚いようで、断面がケバだったり、棘割れが出てしまい、悩んでおります。

バルサ材に関しては、当初から10mm角や10mm×30mmにカットされた、既製品を用いられたのですか?

それとも、うまくカット・加工する方法があるのでしょうか?書物・HPを参考にしてみても、この部分が微妙に理解できなかったので、投稿させて頂きました。

くだらない初心者質問で、申し訳ありませんが、アドバイスお待ちしております。

☆軸組模型作製の際にあれば便利な工具等

☆バルサ材・ファルカタ材等を加工する際のコツ

☆材を扱うにあたる注意点、コツなど

|

No.2995 - 2011/01/31(Mon) 18:42:51

★ Re:書斎小屋 / HN

キリギリスさん、アドバイスありがとうございます。

天井からダクトを通して吸気することを考えたのは、新潟の冬の寒気が直接入るのを避けたかったからですが、ネットで調査の結果、開口面積を調節できるものや断熱シャッター付など、多くの自然吸気口があることがわかりましたので部屋の壁に付けるタイプにしたいと思います。

その結果アドバイスいただいたように換気の流れを以下のようにしようと思います。

外壁の自然吸気口 → 部屋のドア下の隙間 → 廊下 → トイレのドア下の隙間 → 天井埋込型ダクト用換気扇 → 外壁排気口

これに関連して以下の点ご教示いただければ幸いです。

1)上記の気流を得るには廊下とつながっている玄関とかまちの気密を確保しておく必要があると思います。玄関ドアは低価格のもの(アパート用などを想定)でも多分問題ないと思いますが(推定)、かまち周りの基礎と土台の間は気密パッキンを使用するだけで問題ないでしょうか?

2)トイレ天井に付ける換気扇は風量50?u/hのもの(トイレ/小空間用の標準的なもの)を想定していますが問題ないでしょうか?(11坪全体の容積は約86?uです)

3)洋室ドア、トイレドアは枠もセットで購入しようと考えていますがドア下の隙間は容易に変えられるものでしょうか?(今まで気にしていませんでしたが、想定しているTOSTEMのファミリーラインのドアの納まり図を改めて見ると、ノンケーシング枠を使用した場合は上端は3?o、下端は13?oの隙間になっていました。結構広い隙間がありますね。)

4)壁に開ける穴は吸気口x2、排気口x1、エアコン用x2の5個ありますが、100?o径のホールソーを購入すれば普通の充電式ドライバードリルで開けられますでしょうか?

ホールソーをネット通販で探すと7,000円台のものもありますが使用電動機は電気ドリルまたは振動ドリル(回転モード)になっています。以前業者にエアコンを設置してもらった時に見ていたら、電動のかなり大きなドリルで壁に貫通穴をあけていました。

充電式ドライバードリルなどDIYでできる方法がありましたらご教示お願いします。

以上、よろしくお願いいたします。

|

No.2994 - 2011/01/31(Mon) 10:10:45

★ Re:書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

換気のしくみはそれでいいと思います。

でもわざわざ天井裏にダクトを通さなくても、自然吸気口から壁内に直線的にダクトを入れたほうが楽じゃないですかね。

あと、洋室やトイレのドア下から床面まで1?pほど隙間(アンダーカット)を設けておけば、ダクト不要で自然に空気は流れていきますよ。そのほうが天井近くの吸気口→天井近くの排気口 の流れより、天井近くの吸気口→床面近くの排気口 となって高低差が大きく、部屋の空気全体を流動させる効果が大きいと思います。

|

No.2993 - 2011/01/30(Sun) 11:44:48

★ Re:床下匍匐前進 / キリギリス@管理人

> かま猫さん

> 「な〜に蓄暖なんてさっぱりあったかぐねーべ!(怒)」という人が結構いたのかもしれませんね。

なかなかリアルな推定ですね。情景が目に浮かぶようです。(^_^;

言われてみれば本当にそうなのかも・・

でもかま猫さんちは1台だけであの大空間をほんわり暖めていましたからね。断熱材がビッシリ入っているとはいえ、すごい効果ですよね。うちはそこまでいかないけど、期待しちゃいます。

設置場所は本の間取り図の納戸と書いてある場所ですよ。

|

No.2992 - 2011/01/30(Sun) 11:21:43

★ Re:書斎小屋 / HN

キリギリスさん、貴重なアドバイスありがとうございます。

プレカット費用坪3万7千円は思っていたよりも高いですがこれはしようがないですね。私としては本命の業者との交渉だけで済ませたいと思っていますので、最近の相場がわかっていれば交渉過程において納得できる金額に到達できると思います。大変参考になりました。

構造用合板を3x9尺、柱材を3mにしようとすると、天井面の高さを2,400?oから100?o位下げる必要があります。今自分の部屋の天井高を測ってみたら2,320?oで特に問題ないのでアドバイスいただいた方向で図面を書き直してみます。220?oの高さの梁の下端が天井断熱材と少し接触すると思いますが問題ないレベルと思います。

足場については安全と工期短縮を優先したいと思いますので業者の固定足場にしようと思います。天井高を下げた結果軒高が303?o下がるので、足場の高さは3.5mで済みそうですし(足場費用12.5%減です)、作業も少し楽になると思います。

それにしてもキリギリスさんのいたるところでの細かい工夫はなかなか真似ができませんね。少しでも見習いたいと思っていますが。

次の質問ですが、換気システムについてです。

夏はエアコンをつけるか窓を開けることによって換気はあまり問題ないと思いますが、新潟の冬は窓を開けての換気は億劫です。しかし暖房はコストの安い石油温風ヒーターを使う予定ですので換気は必須です。

キリギリスさんのご自宅のような機械換気設備はとても真似できませんので、書斎小屋では以下のような第三種換気を考えていますがいかがでしょうか?

1)トイレの天井裏北面に換気扇を設置してほとんど常時強制排気を行う。

2)東西の洋室2間のトイレに近い天井に排気口を設け、ダクトを通してトイレの天井裏換気扇に合流して排気する。

3)各洋室のトイレから離れた位置の外壁に自然吸気口を設け、これを天井吸気口までダクトで結び、強制排気による負圧・気流を利用して自然吸気する。

よろしくお願いいたします。

|

No.2991 - 2011/01/29(Sat) 23:56:20

★ Re:床下匍匐前進 / かま猫

う〜ん、もしかしたら「時代はオール電化!寒いオラの家も蓄暖にすべ!!」と注文し「な〜に蓄暖なんてさっぱりあったかぐねーべ!(怒)」という人が結構いたのかもしれませんね。

設置場所は居室ではなく廊下の先でしたか。

束の写真に写っている火打ち金物と、『自分で我が家を…』に載っている1階の間取り図を見比べて、もしかしたらこっちかな?と思っていました。

水周りの近くに置くことでヒートショックや結露の予防になるでしょうから、人や建物のダメージが抑えられて良さそうですね。

階段を通して2階も暖まれば、灯油の節約も期待できそうです。

|

No.2990 - 2011/01/29(Sat) 21:07:55

★ Re:書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

> プレカット費用と木材、金物等合わせて

うちで今作っているゲストハウス(もと「母の家」)は、構造材+プレカット+金物+運賃で坪当たり3万5千円くらいですよ。税込だと3万7千円くらいになります。

これには構造用合板、野地合板、床下地合板、間柱・垂木などの羽柄材は含まないので、この費用もかかります。

もと大工さんの言われる坪2万円は、現代ではとても無理だと思いますよ。

もし土台〜桁の距離を再考されるなら、いくらか安くなるかもです。というのは3×10の合板使用の場合、柱はホゾ長さ含めて3mを超えるので、4m材を使用することになり、無駄が多いのです。

合板は3×9板使用で、柱は3m材使用となれば価格面ではおそらくベストですけどね。

> 移動式の足場はないとのことでした

私が使っているのはもともと「移動式の足場」ではなく、ビル工事などに使われる枠組み足場なんです。

これは互いに連結して大きな足場に出来ますが、1組だけなら簡単に移動できるので便利に使えます。人からもらったものですが。

2段に重ねると高さ3.6mくらいになり、屋根から降りるときはこれを利用できます。

小屋作りのときはこの足場3組と、脚立、手持ちの単管パイプや角材などを工夫して使いました。

足場業者さんの見積もり額は妥当と思いますよ。

自作足場のよくあるパターンは、2台の脚立の間に足場板を渡して、移動しながら工事するのですが、これでもできるけど、安全性や施工性の点では、業者が設置する専門の足場が断然いいですよ。

お金のかけようでどうにでもなるので、あとは節約重視か施工性・安全性重視か、施工過程や工夫そのものを楽しむかとか、HNさんの書斎小屋作りのコンセプトと照らして決めればいいと思います。

|

No.2989 - 2011/01/29(Sat) 08:49:42

★ Re:床下匍匐前進 / キリギリス@管理人

> かま猫さん

またひそかに呼び出しちゃいましたね(笑)

施工は東北電力に相談し、エルパルショップに依頼したので、お手伝いは必要ないようです。残念。

でも設置の過程を観察しておこうと思います。かま猫さんのように強引に手を出せるかどうか(笑)わからないですけど

> それとも熱交換式の換気装置で暖気がまわる計画なのかな?

あーあるほど、そんなこと全く考えてなかったけど、その効果もあるかもしれませんね。

でも2階リビングは従来どおり最強のFFストーブ。併用です。

蓄暖は1階のオープンスペース(廊下と階段スペースと洗面所への動線にある納戸のような場所)に置くので、あちこち開放された空間です。

事前にエルクと施工予定店が現地調査に来た際は、「開放された空間だと、期待してるほど温度は上がりませんよ」・・と釘をさされました。開放空間のほうが家全体にほんのり暖気が回っていいと思うんだけどね〜

階段が近いため、暖気は1階に回るよりは階段から上に逃げていくと予想したようです。私としてはそれはそれでいいんだけど・・なにせ2階が主たる居住空間だし。

自分で建てた家だと言ったせいか、はなからオール電化高気密高断熱住宅とは違うのだ・・と決めつけていたようです。断熱材の種類や厚さのことも聞かれませんでした。室温が「何度まで上がる」とは確約できないことを強調してました。後々のクレームを避けるためか、慎重な言いようでしたね。

工事は来月になるそうです。

うちはさすがに高気密高断熱住宅のようにはいかないだろうけど、それでもやっぱり期待しちゃいますね。(^_^)

|

No.2988 - 2011/01/29(Sat) 07:44:02

★ Re:書斎小屋 / HN

キリギリスさん、

さっそくのご回答ありがとうございます。

昨日投稿した後、現地の材木店にプレカットについて電話してみました。それによると構造躯体だけではなく、垂木や面材、さらにはサッシ、ドア、建具まで要望に応じてなんでも対応してくれそうでした。(金さえ出せば当然でしょうが)

ざっくりの金額を聞いたところ、プレカット費用と木材、金物等合わせて坪当たり3万円見ておけばよいでしょうとのことでした。(以前元大工だった人に聞いたときは坪2万円位との話でしたので余裕を持った金額を言っているようです)坪3万円は構造用合板を含まない金額と思いますが、断熱材を組み込んだパネルを柱の間に挟む方法もあるそうです。どの構造用合板を使うかも現地で相談して決めたいと思いますが、キリギリスさんの言われる針葉樹構造用合板がリーズナブルな価格なのでそれに落ち着きそうです。

構造用合板を張るタイミングはサッシの取り付け前なんですね。そうすると合板を雨に濡らしたくないので、サッシの取り付けと透湿防水シートの貼り付けは手早く作業する必要がありますね。

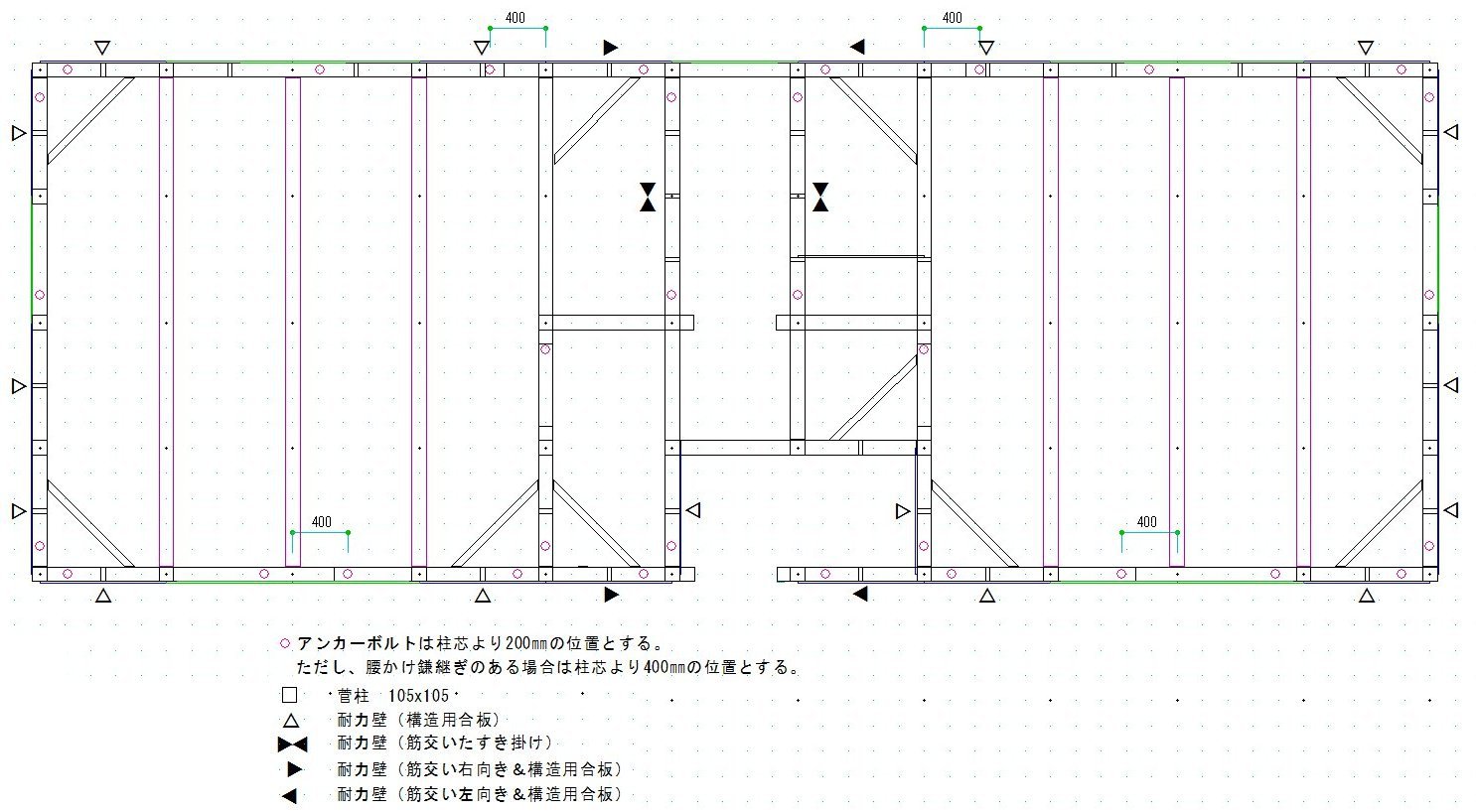

アンカーボルトの取り付け位置は耐力壁の柱芯から200ミリ以内(外側)ということですが、書斎小屋の場合は窓の付く壁面以外はすべて耐力壁になりますので、迷いがあったわけです。アドバイスに従うと窓のある壁(耐力壁でない壁)の内側で、柱芯から200ミリ以内ということになりますね。そうであれば私が想定していた位置(添付図参照)で正解と思います。(添付図は床伏図にアンカーボルト位置と耐力壁を示してあります)

柱に付ける金物はプレカット業者の推奨品があればそれに従いたいと思います。前回参照したDVDブックによると、工務店の社長は、「いちいち(N値を)計算して決めるのも面倒なので(高価なものでもないし)全部つけることにしている」といっていました。その0.6?o厚の平型の金物は4KNの引き抜き耐力があるそうです。

次の質問ですが、キリギリスさんのDVDを見ると足場として持ち運び可能な160?p位(?)の高さのパイプフレームを二つ使用されていましたが、これだけですべての作業ができたのでしょうか?屋根の最終仕上げの時はどのように上り下りしたのでしょうか?

昨日やはり現地の足場業者に電話で問い合わせたところ、移動式の足場はないとのことでした。組み立て式の固定足場の費用は、外周の壁の長さ(書斎小屋の場合は約28m)x足場の高さ(平屋の場合は3.5m〜4m)x 850円/?uで計算し83,300円〜95,200円くらいかかるといっていました。これは組み立てと解体の費用を含み、ふつうは工期2か月くらい(多少の延長は可)だそうです。さらに安全を図るために外側に網を張ると追加の費用が掛かるといっていました。

安く上げるにはキリギリスさんの方式を踏襲したいところですが、何か良い方法がありましたらアドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

![]() |

No.2987 - 2011/01/28(Fri) 00:15:30

★ Re:床下匍匐前進 / かま猫

おぉ、さすがフットワーク良いですね〜!

我が家も念のため床束を2本入れましたが、板を一枚かませる方法を思いつかず中央付近の根太2本だけを支えました。

キリギリスさんのほうがバランスがよさそうですね。それに合板タイプの束は根太受けタイプより若干安かった気がします。

http://selfbuildhouse.blog45.fc2.com/blog-entry-223.html

蓄暖はFF式などの燃焼系暖房機のようにガンガンと暖めることは出来ませんが、断熱材を多めに入れたのと仕切りの少ない間取りのおかげで家中がそこそこ暖かく、寒くて困るという場所がありません。これは快適ですよ。

キリギリスさん宅は1階の居室内に設置するのですよね。

2階リビングは従来の暖房と併用?それとも熱交換式の換気装置で暖気がまわる計画なのかな?

設置に人手が要るときはお声を掛けて下さい!

|

No.2986 - 2011/01/27(Thu) 23:44:02

★ 床下匍匐前進 / キリギリス@管理人

年末にかま猫さんの新居にお邪魔した際、蓄熱暖房機のほわっとした暖かさを体験し、うちでも欲しくなりました。

うちは今、局所的な暖房しかないので、特に冬は家の中の温度差がすごいのです(-_-;)

で、早速蓄暖を導入することに・・(^^ゞ

そのためにはまず設置場所の床補強

なにせ7kwタイプなので重量はなんと380kg!

床下にハロゲン投光機を入れ、防寒ツナギで完全武装し、イザ床下へ侵入

うちの床下は大引下端から土間コンまで最少430ミリなので、コンバットのリズムを口ずさみながら、まさに匍匐前進ですよ。

窮屈な姿勢で作業すること約40分

根太の下に2×10材をかませ、台板タイプのプラ束を6本取り付けて、無事帰還しました。

慣れない姿勢のおかげで、腕・肩・背中が筋肉痛デス(^_^;

![]() |

No.2985 - 2011/01/27(Thu) 20:04:23

★ Re 書斎小屋 / キリギリス@管理人

HNさん、今年もよろしくお願いいたします。

> 前になかったと思われる情報がいつの間にか追加されており日日の改良が感じられます

いえ実は最近あまり更新していないので、ちょっと意外でした。

今建てているハーフビルドの家について、もう少しでアップするつもりなんですが、なかなか進まないです(^_^; もう少しお待ちを・・

1)の構造用合板の種類の件

ケナボードとかモイスというのは私は初めて聞きました。いろんな材料が出てきてるんですね〜

単純に普通の針葉樹構造用合板でいいんじゃないですか。基準では厚さ7.5ミリ以上なければならないので、9ミリ厚で十分ですよ。

ちなみにうちで使った9ミリの3×10板は、1枚1540円(税抜き)です。最も一般的な材料なので単価的にも良いのでは・・

ただし普通の合板は透湿抵抗が大きいので水蒸気を逃がすチカラは弱いでしょうね。ダイライトはその点を改良した材料と聞いていますが、お金をかけてそこまで求めるかどうかですよね。

内装壁にきちんと防湿層を作ればすむ話のようにも思います。

普通の合板で作ればすぐに壁内結露に直結するのなら、そもそも2×4工法はすべてダメになってしまうし、現実そうなっていないのならあまり心配しなくて、普通の合板使用でいいのでは・・・

2)構造用合板を張るタイミングの件

上棟と同時に内側に仮筋かい → 耐力壁構造用合板貼りつけ → 開口部造作と、段差解消のため合板貼りつけ(これでツライチにする) → サッシ取り付け、サッシのツバに両面防水テープ貼りつけ → 透湿防水シート貼りつけ → 胴縁取り付け → 外壁材施工

上棟時の仮筋かいを内側につけておけば邪魔にならないので、何も心配要らないです。

3)アンカーボルトの取り付け位置の件

そのとおりでいいですが、耐力壁の柱芯から200ミリ以内(なるべく耐力壁の外側)に設ける必要がありますよ。

あと、金物の選定ですが、本来は「木造住宅工事仕様書」(もとは国土交通省告示)に従って「柱の両側における壁倍率の差」から規定の式にあてはめて「N値」を求め、それに対応する金物を選ぶのが筋です。

構造用合板の場合は倍率差が小さいのでほとんど「かど金物」や「山形プレート」で済むと思いますが、場所によってはホールダウン金物も必要なところがあるかもしれませんよ。

プレカット屋さんで計算してくれると思いますので、相談したほうがいいです。金物の選定もしてくれると思います。

Zマーク金物の場合は金物の厚み2.3ミリ以上と規定があるようなので、0.6?o厚のものが本当に強度を確保できているのかメーカーの資料をみないと何ともいえないですね。

オーソドックスに、金物を避けて構造用合板の隅を欠き込むことを考えれば、L字やT字の金物よりもV字の山形プレートのほうが楽ですよ。

|

No.2984 - 2011/01/27(Thu) 19:14:30

★ 書斎小屋 / HN

キリギリスさん、遅ればせながら新年おめでとうございます。

1か月ほどのブランクがありましたが、本年もご指導方よろしくお願いいたします。

この間は第2種電気工事士試験の勉強と家作りの詳細検討、部材の調査などを行っていました。新潟には帰らず、したがって業者とはまだコンタクトしていません。(2月中旬以降の予定です。)

調査でGoogle検索するとキリギリスさんのHPが上位でヒットすることが多々あり、参考にさせていただいています。前になかったと思われる情報がいつの間にか追加されており日日の改良が感じられます。内容がどんどん豊富になり分類もわかりやすいので非常に重宝しています。

ただ最近、トイレのコンセントの数をいくつにすべきか迷っていた時に、キリギリスさんが「多くつけすぎたようだが結果的にはちょうどよかった」ということを書いておられたのを思い出し、使用目的を調べようとあちこち探しまわりましたが結局見つかりませんでした。

さて、疑問点はたくさんあるのですが、思いついたものから順次お聞きしたいと思います。

最初の質問ですが、構造用合板について以下の点をご教示いただけないでしょうか?

1)構造用合板といっても具体的に何を使うべきか迷っています。構造用針葉樹合板(商品名不明)、ケナボード、ダイライト、モイスなどがあるようですが、ケナボード(通販で4.5x910x3030mm 2枚6,000円)に傾いています。ただケナボードは厚さが4.5mmなので耐力壁でない壁もこれを使う必要がありそうです。

一般的に何が使われているのか、コスト性能比のよいものはどれか、使用経験のあるものなどアドバイスいただければ幸いです。

最近出版された「誰も教えてくれない木造住宅の造り方 見るだけでわかる建築DVD1」(エクスナレッジムック)ではDVDに筋交いとモイスの両方を使う例がありましたが、これはコストがかかりすぎます。(この本はプロの建築士と工務店経営者などが作ったもので施行のチェックポイントなど参考になります。)

2)構造用合板を張るタイミングですが、構造用合板の上に透湿防水シートを貼る必要があるので窓をつけてからですよね?そうするとそれまでの間は仮の筋交いで支えるという理解でよいでしょうか?

私の書斎小屋の場合、トイレの両側にたすき掛けの筋交いをつけますが、そのほかに入り口ドアの左右の壁(910?o幅)とその反対側(北側)のトイレ窓の左右の壁(910?o幅)にも片筋交いを追加しようかと思います。そうすれば構造用合板をつけるまではこれだけでも持つのではないかと思いますがいかがでしょうか?

3)アンカーボルトの取り付け位置ですが、隅柱の根元と土台の結合部の上側近傍、その他は土台2m以内の間隔で配置し、菅柱の上下にはすべてかど金物(平型またはL字型)を取り付けようと思いますがいかがでしょうか?平型のかど金物は最近は0.6?o厚のものがあり、直接合板を上に貼ることができるようです。

以上、よろしくお願いいたします。

|

No.2983 - 2011/01/26(Wed) 13:09:09

★ Re 寒中お見舞い申し上げます / じいちゃん

無垢板の場合、普通は雄サネに下穴を空けておいて斜め打ちするのですが、スクリュー釘だと結構緩んできます(クルミ材はマシな方だと思いますが)。普通、プロはその部分にネダボンドを塗って施工してます。

コーススレッドで止めたら、恐らくボンド無しでもOKなのですが、これも頭が大きいので位置の設定が結構大変です(各種実験済み)。

そこで正面突破のコレになりました。

実は、ダボの意匠も狙ったのですがね。

ダボ錐で共板を抜いたダボですが、ワザと違う色のダボを意識しました。

まあ、変なこだわりで。

![]() |

No.2982 - 2011/01/19(Wed) 20:35:55

★ Re 寒中お見舞い申し上げます / キリギリス@管理人

ホント、そのとおりに寒いですね〜

こちらは10日くらい続いた連続真冬日もようやく終わったところです。

今年もよろしくお願いいたします。

画像をよく見ると、確かにダボらしき丸いものが点在していますね。

サネ付きフロアなら、雄サネのところからフロア釘を打つのが普通だと思うけど、わざわざ脳天打ち+ダボ埋めの手間をかける理由が何かあるのでしょうか。

|

No.2981 - 2011/01/19(Wed) 18:51:00

★ 言い忘れました / ぢいちゃん

画像では凸凹しているように見えますが、床表面は平滑です。

また、寸法の狂いも価格の安さで相殺した感じで、屋根瓦の混ぜ葺き見たいな質感は気に入っております。

|

No.2980 - 2011/01/18(Tue) 10:29:01

★ 寒中お見舞い申し上げます / ぢいちゃん

今年も宜しくお願い申し上げます。

相変わらず7坪で四苦八苦中のぢいちゃんです。

12月に少し工事が進みましたので、紹介させていただきます。

内装にはあまり接着剤を使いたくなかった(健康系よりもリカバリーのし易さで)ので、24mm合板にサネ加工のクルミ材をコーススレッドで脳天打してダボで埋めました(体育館張り)。

売れ残りの床材を整理した物らしく、長さが300mmと600mmmの2種類しか入っていません。又、厚み・寸法とも相当いいかげんで泣きました。

傷ついた部分を取り替える事は結構簡単なので、気の長い方にはお勧めです。

画像は日晒しした亜麻仁油を一回塗ってます。

![]() |

No.2979 - 2011/01/18(Tue) 10:04:27

★ Re あけましておめでとうございます / キリギリス@管理人

しゃくとりむしさん、お久しぶりです。

な〜に、あきらめ半分と言ったって、いつかは完成→入居になりますよ。今は現住居の生活を楽しみ、転居したらそちらの生活を楽しめばいいじゃないですか(^^)v

うちも長〜い年月がかかったので、妻から何度「待ちきれない!」と言われたことか・・(^^ゞ

開き直ってゆったり構えないとヤッテラレン!

いつかは「良かった」と思える日がきますよ。

今年もまたよろしくお願いいたします。

|

No.2978 - 2011/01/06(Thu) 20:16:18

★ あけましておめでとうございます。 / しゃくとりむし

あけましておめでとうございます。

いまだ完成を迎えられず、あきらめ半分のしゃくとりむしです。

今年こそ新居で年越しをできるといいな〜と思っています。

(この三年くらいずっとそう思っている気がしますが・・・)

書き込みは減ってしまいましたけれど、いつも拝見しています。

皆様のご多幸をお祈りしています。

|

No.2977 - 2011/01/06(Thu) 08:41:26