過去ログ閲覧モード

★ Re タルキ、あおりどめ金具 / gura

プレカット工場お任せ図面で頼んだのでその様なタルキのピッチでかき込んでありました。ググッてもそのような画像も少ないようです。この辺の強風環境に合わせたものなんですかねえ。台風の多い地域では棟のタルキの頂点にガセットで補強するところもあるみたいですし。

多分、本職はキリギリスさんの言う、端から二番目を取り付ける前に、先に端のタルキのあおり止めを付けるのでしょう。気づきませんでした。

今回はタルキを止める時、釘ではなくビスで止めたので引き抜きには強いはずですし、破風でも補強されるから無理しないでおこうと思います。

なんて、、、現場に行けば、二番目のタルキを外して金物を打ち込んでいるかもしれません。。。

ありがとうございました。

|

No.2976 - 2011/01/05(Wed) 08:00:21

★ Re 手作り家具の価格 / こまだ

できれば木工教室に通いたいのですが、時間が・・・東京に教室があるようですが、10年も向こうにいたので通えばよかったです。

|

No.2975 - 2011/01/04(Tue) 21:09:30

★ Re タルキ、あおりどめ金具 / キリギリス@管理人

guraさん、あけましておめでとうございます。

うちでは、けらばのところでタルキのピッチを狭くするなんてことはしてませんが・・

狭くなっているなら、先に一番端のタルキを取り付けて画像左側から金物を打ち、その後2番目を取り付けて、同じく左側から金物を取りつける・・なんてのはどうでしょう。

あるいは、もうすでにタルキを全部取り付けてしまっているなら、画像の右から2番目のタルキには左側から金物を取り付け、右端のタルキの金物は諦めるとか・・

ピッチが狭いなら、隣接するタルキがしっかり桁に固定されていれば、強風で吹っ飛ぶなんてことはないと思うんで・・

|

No.2974 - 2011/01/04(Tue) 20:23:15

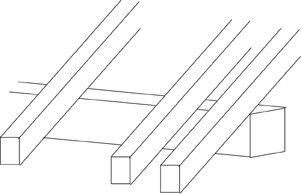

★ タルキ、あおりどめ金具 / gura

あけましておめでとうございます。

たるきのあおり止め金具を2本×2本の釘で打つのですが、

屋根の端って(けらば部分)強度を増すためにタルキのピッチが狭くなってるじゃないですか。4寸くらいかな。

そこのタルキ側に釘止めする際、ハンマーが入らないので苦労してますが、何かいい方法ってないですかねぇ?

小屋作りの時は、バールなどを沿えて打ち込んだ記憶があります。

破風板を少し削り込む要領で、破風側から打ち込むのが普通なのでしょうか。まあ、そんなことはないでしょうが。。。

![]() |

No.2973 - 2011/01/04(Tue) 08:56:39

★ Re 手作り家具の価格 / キリギリス@管理人

> こまださん

お正月からこんなことを言いたくはありませんが、

人様からお金をもらって販売するならば、それ相応の勉強をして知識と技術をつけるのが先ではありませんか。

購入された方が怪我などすることのないよう、強度面でも万全なものにしなければなりませんし、

> ホゾ組みやビスケットジョイントを使った方が、家具の価値は上がるのでしょうか?

価値云々よりも、どういう箇所にどういう接合方法がふさわしいか、自分で納得できる知識や技術をまず持つ必要があるということです。

ビスケットジョイント如きではイスの重要接合部にはとても心もとないですよ。

ご自分の商売の価格設定を他人に聞く時点で、まず考え直すべきです。

|

No.2972 - 2011/01/03(Mon) 12:30:49

★ 手作り家具の価格 / こまだ

あけましておめでとうございます。

手作りのイスを置いておいたら評判がよかったので、販売しようと考えています。ツーバイ材で組んだ、高さ350で背もたれなしの正方形の簡単なイスです。ビス組みで天板は1X4です。このイスの価格の設定はいくらくらいがいいのでしょうか?塗装したものもつくり、価格に変化をつけようと思います。

あと、ホゾ組みやビスケットジョイントを使った方が、家具の価値は上がるのでしょうか?自分の地域の皆さんは、ビスを使っていてもあまり気にしないようですが・・・

|

No.2971 - 2011/01/03(Mon) 12:14:34

★ あけおめ / キリギリス@管理人

掲示板を見に来てくれる皆さん、あけましておめでとうございます。

今年もいろいろ書き込みしてくださいね。よろしくお願いいたします。

元日から私道の雪かき60m、3時間半でクタクタです。

今年こそ除雪機を買うぞ〜 (^o^)┘

なんちゃって、財布と相談ジャ(^_^;

小岩井農場からの岩手山(昨年12月)

↓ ↓ ↓

![]() |

No.2970 - 2011/01/01(Sat) 17:58:56

★ Re 書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

どういたしまして

成功を祈ります。お互いによいお年を!

|

No.2969 - 2010/12/23(Thu) 19:04:30

★ Re 書斎小屋 / HN

キリギリスさん、色々と親切なアドバイスありがとうございました。

おかげさまで基本的な疑問をかなり解消することができましたので、これをもとに各種部材の調査、具体的な作業の段取りを考えたいと思います。

また、電気配線図は全く未着手ですので、年末年始は電気工事士の勉強に注力したいと思っています。

年明けにまたいろいろご相談させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではよいお年を!

|

No.2968 - 2010/12/22(Wed) 23:32:04

★ Re 書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

> 構造用合板を内側に貼ることもあるということなのでしょうか?

私は聞いたことがないです。やって悪いというわけじゃないでしょうけど・・

> 天井断熱材の厚さ100?oも参考書のコピーですが、不足が懸念されるのは夏と冬どちらでしょうか?

地域区分で、例えば北海道は?T地域、岩手など北東北は?U地域などとなっているくらいだから、おそらく寒さ対策を基準に区分しているんだと思いますが、夏の基準だとこうで冬だとこうだ・・という話は聞いたことがありません。

使用予定の断熱材メーカーの資料などを取り寄せ、新潟の沿岸地方において天井断熱材がいくら必要かお調べになるといいです。

普通、屋根や天井は、壁よりもずっと厚い断熱材が必要になりますから。

> 床下に防湿フィルムと砂を敷くのは屋根ができてからのほうがよいでしょうか?

そりゃやっぱり、屋根と壁が出来て雨が吹き込む心配がなくなってからにしたほうがいいですよ。シートの上に水が溜まったらやっかいですよね。

> 束石はこれらを敷いた後置いたほうがよいでしょうか?

束石(というかコンクリート平板)は、穴を掘ってグリ石を入れ転圧してから設置しますよね。

全面の土間コンと違って、シートを敷いた上からでは施工できないので、平板を設置してからシートを敷き、平板の箇所はシートを切り開いて、テーブで塞ぐというのが一般的なようですよ。

|

No.2967 - 2010/12/22(Wed) 19:39:24

★ Re 書斎小屋‐矩形図 / HN

キリギリスさん、ご回答および図のチェックありがとうございます。

水切りは「なし」で行きます。サイディングは構造用合板と胴縁の厚さ分(計27?o)基礎から離れるので、基礎パッキンの隙間が隠れる程度に施工することにします。

基礎パッキンは20?o厚が標準のようですが、この程度の隙間なら虫やネズミが入っても問題ないような気がします。処分した旧い家ではネズミを飲み込んで腹が大きく膨れた2m位の青大将が床下からのそのそと出てきたこともありましたので感覚的には2?p程度なら全く気になりません。

壁の内側の構造用合板は参考書「JW-CADで学ぶ建築製図」の例をコピーした結果で、外側に構造用合板を追加した際削除するのを忘れていました。しかし、この例があるということは構造用合板を内側に貼ることもあるということなのでしょうか?

天井断熱材の厚さ100?oも参考書のコピーですが、不足が懸念されるのは夏と冬どちらでしょうか?

夏のほうであるとすれば換気対策を行った方がいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

|

No.2966 - 2010/12/22(Wed) 13:06:46

★ Re 書斎小屋 / HN

キリギリスさん、素早いご回答ありがとうございます。

最初の投稿時に迷ったのですがハンドルネームが本やビデオのイメージと違うので、つい本名を使ってしまいました。やはりこれはルール違反ですね。失礼しました。

(HPをよく見たら本名は本やDVDを買わないとわからないようですね。)

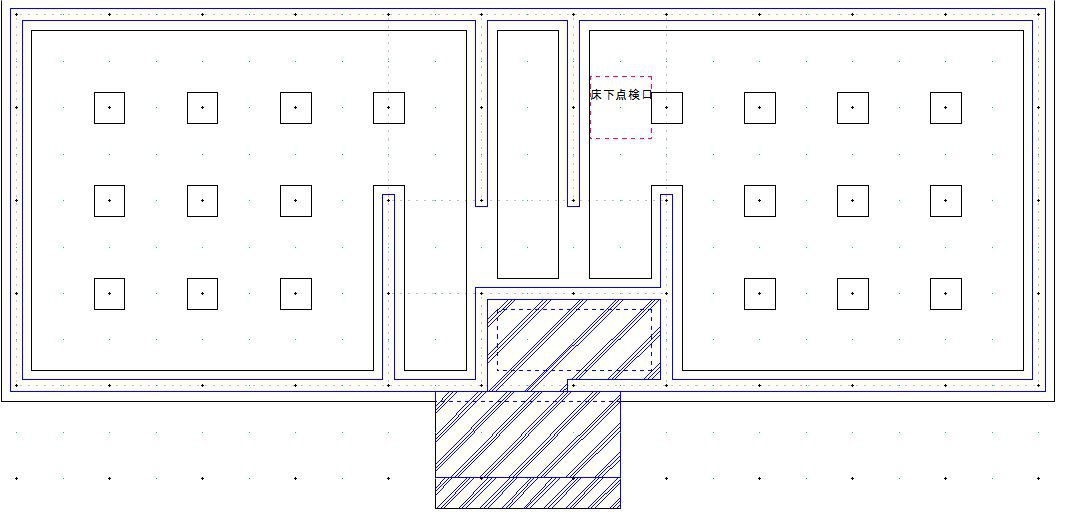

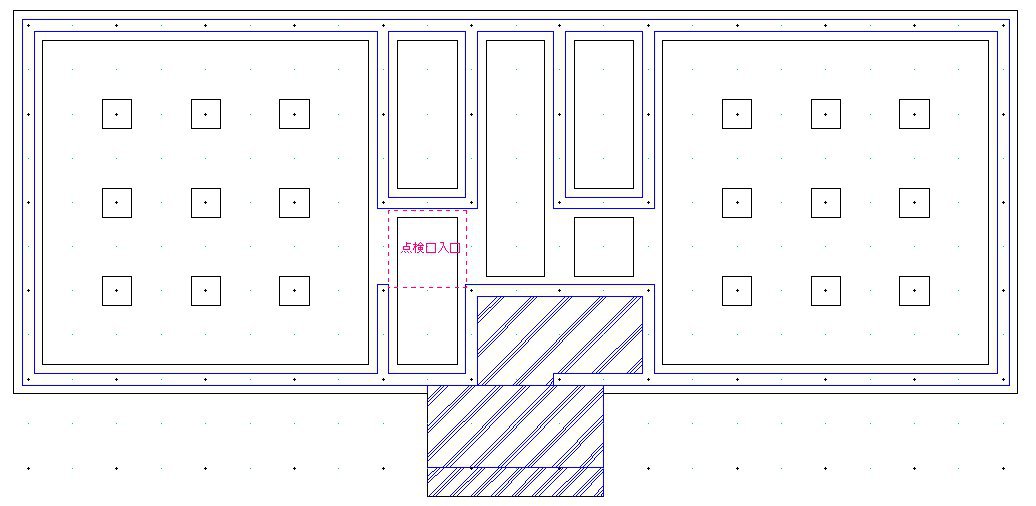

基礎ですが、クロゼットの開口部の端は菅柱が載るので基礎がないと不安です。したがって下図のように玄関側の基礎を910mm延長し、開口部の下のベースは削除しようと思います。

ところで、床下に防湿フィルムと砂を敷くのは屋根ができてからのほうがよいでしょうか?また、束石はこれらを敷いた後置いたほうがよいでしょうか?

アドバイス方よろしくお願いいたします。

![]() |

No.2965 - 2010/12/22(Wed) 13:02:21

★ Re 書斎小屋‐矩計図 / キリギリス@管理人

> HNさん

次に矩計図のことですが・・

プレカットで、土台と大引の仕口は加工してくれます。大入れ蟻掛けが標準で、天端は揃います。

床下50?p弱あれば、イザとなれば匍匐前進で入れますよ。

ユニットバスなどは点検用にH300×W600以上の基礎開口を設けてくださいと注意書きがあったりしますが、最低そのくらいあればなんとかなるということだと思います。

構造用合板は、耐力壁以外は、下地面をフラットにする意味しかないので、余り材をテキトーに切って貼ればいいです。

土台の水切りは、私も同じように思います。無ければ無いでもいいんじゃないかと・・

水切りをつけると基礎から遠いところで水が落ちるけど、無いと近いので、基礎の内側に水を入れないという目的からすれば、たしかに不利な面はありますよね。

よろい貼りの外壁材だと、外壁材の下端を基礎天端より下げても、外壁材が傾斜している影響で基礎から遠いところに来ますが、

普通のサイディングだとそうではないので、水の流れ込みを防ごうとして下端を基礎天端からかなり下げてしまうと、通風の面で不利になるような気もして悩ましいのでは?

でも多分大丈夫な気がします。水切りもけっこう面倒なので、無しでやられてみてはどうでしょうか。

あと、土台水切りには防鼠・防虫を兼ねたものもあるけど、どこまで手間と費用をかけるかですね。

基礎パッキンは厚さ2?pあるので、何もしないとネズミは基礎の内側に入れますよ。金網を使って工夫するのか、私の自宅のように厚さ1?pのパッキンにするとか、何かしないとマズイかも。

図を拝見して思ったのですが、壁の内側にまで構造用合板は不要です。

天井断熱材の厚さはおそらく100?oでは少ないような気がします。カタログ等取り寄せて、調べてから施工されたほうがいいと思います。床・壁の断熱材は十分と思います。

|

No.2964 - 2010/12/21(Tue) 19:56:22

★ Re 書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

まずは基礎についてですが・・

うーん、図面で示せれば話が早いのですが、文章だけだとなかなか難しいですね。

開口部の下には基礎は不要、ということは土台も不要なんですが、近隣の土台をちょっと延長すれば足りるようなケースの場合は土台でももちろんいいわけです。

今回のケースで悩ましいのは、洗面所の両脇にも耐力壁がありますよね。この壁の延長線上に、トイレ両脇の耐力壁が重なっていればスッキリして簡単ですが、そうではないので、ややこしいですね。

洗面所脇の耐力壁の下にはもちろん土台&基礎が必要で、その延長には不要だけど、島状の基礎はあんまり良くないので、ベースだけでも繋がっていれば、立ち上がり部分の沈み込みにかなり抵抗力があって良いかなと思った次第です。しかし少し過剰かもしれません。

基本的に、クローゼットの開口部下は土台は不要で、大引でいいです。

修正された図を見てみると、トイレ両脇の基礎のベースが玄関まで繋がっているので、クローゼット開口部下のベースはますます過剰に思えてきました。

図面での検討なしにテキトーに書いてしまってすみません。

床下に湿気が多い(溜まりやすい)というのはよくいわれることです。

だから木造住宅工事仕様書でも床下防湿措置のことが書かれていて、厚さ60ミリ以上のコンクリートを全面に打つか、厚さ0.1ミリ以上の防湿フィルムを敷きつめて、砂や砂利などで押さえることになっています。

まあ、うちの小屋は「住宅」ではないので床下防湿措置は面倒でしなかったんですが、防湿フィルム&砂くらいなら大した費用ではないので、やっておけば良かったなぁーと今では思っているのです。

コンクリートを敷いていなくても、砂なら泥んこになることはないし、床下に潜ることは一生の間に一度あるかないかくらいだと思うので、そんときは多少汚れてもまぁいいでしょう(笑)

それから、これとは関係ない話ですが、私のハンドルネームは「キリギリス」としています。掲示板では本名ではなくハンドルネームでお願いします。

|

No.2963 - 2010/12/21(Tue) 19:31:56

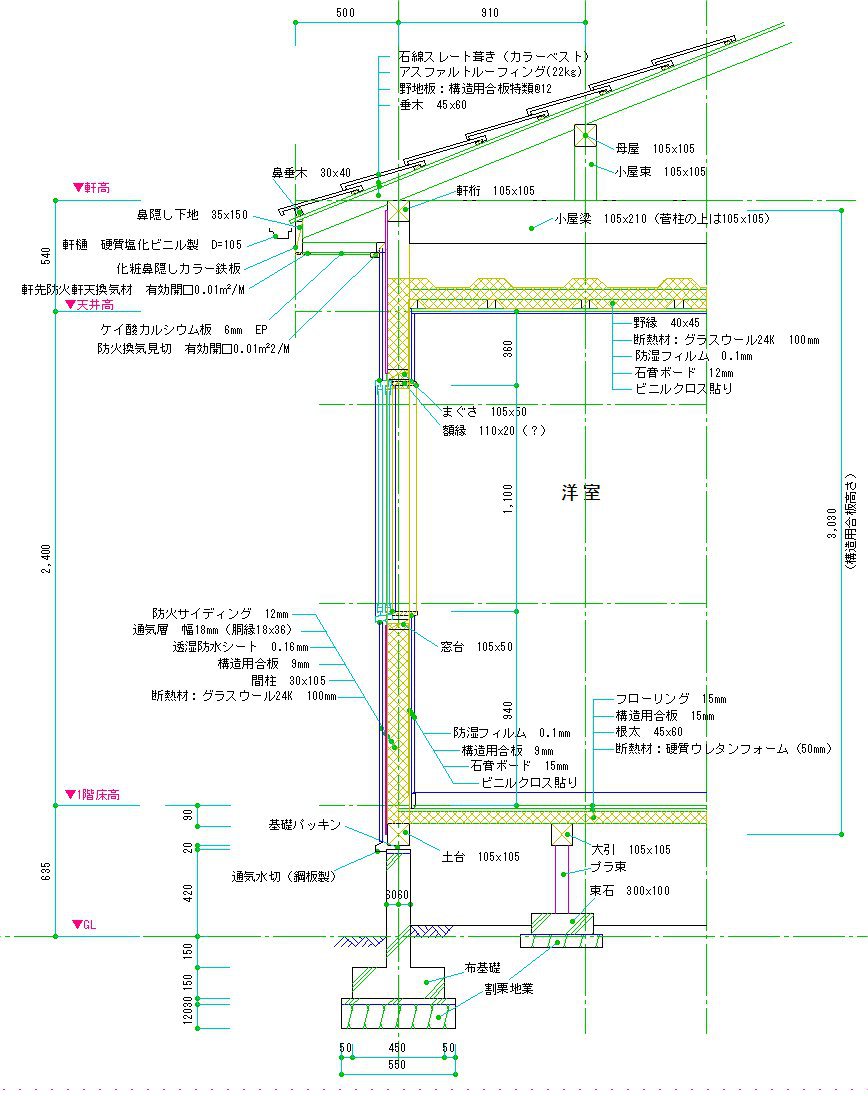

★ Re 書斎小屋‐矩形図 / HN

たびたびの質問で恐縮ですが、矩形図につきアドバイスいただければ幸いです。

先日いただいたアドバイスにより、筋交いの代わりに構造用合板を貼ることにしましたが、図面を修正したところ3x9板(910x2730)では小屋梁(105x210)と天井の断熱材の隙間が確保できないため、3x10板(910x3030)にしました。

この結果を反映した矩形図を添付します。(これは実践教育訓練研究協会「JW-CADで学ぶ建築製図」の作図例を参考に書いたもので、細かい造作についてはまだ十分理解していないのが実情です。)

アドバイスいただきたい点は以下の点です。

1)氏家さんの「自分でわが家を作る本」(P181)によると、大引きを「大引き受け」で受けて高さを調節できるとありますが、私の書斎小屋では和室がないので特に調節が必要でないのと、プレカットで土台との仕口が加工されることを期待して土台と同じ高さにしました。しかし、こうすると床下空間の高さが50?p弱しか確保できません。床下点検できるようにするためにはもっと床を上げるべきでしょうか?

ただし、玄関の上りかまちの段差はなるべく小さくしたいと思っています。

2)構造用合板は、隣接する菅柱の中心間を幅とし、土台の中心から軒桁の中心までを高さとする規格サイズ(910x3030mm)の9?o厚 合板を貼り付けますが、窓枠の部分は規格サイズの板を切欠きしてはめる必要があるのでしょうか?あるいは、耐力壁ではないので、窓の上下、左右にばらばらに切った合板を貼りつけることでよろしいでしょうか?

3)土台の外側に「通気水切り」の金具を取り付けるように書きましたが、これは本当に必要でしょうか?サイディングを基礎天端より少し下まで施工すればよいように思いますがいかがでしょうか?(現在の家はそのようになっていますがこれは手抜きでしょうか?)

そのほかにもお気づきの点がありましたらご指摘いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

![]() |

No.2962 - 2010/12/21(Tue) 15:54:12

★ Re 書斎小屋 / HN

アドバイスありがとうございます。

参考書(実践教育訓練研究協会「木造建築設計ワークブック」)に「基礎は閉鎖型の長方形配置とし、島型や半島型はできるだけ避ける」とあったのをうのみにしましたが、全体で11坪しかないうちの1畳分のクロゼット部の基礎まで閉じるのは過剰設計ですね。ただ、いろいろな参考例を見ると土台があるところには基礎を作っているようですが、書斎小屋の場合、クロゼットの開口部など土台の下に基礎をなくした場合はプラ束を入れるのでしょうか?

一応修正した図を添付します。さらに改善すべき点がありましたらご指摘いただければ幸いです。

なお、点検口はクロゼット内にします。(床下点検口まで部品として売っているとは驚きでした。)

ところで、「地面は単なる土そのままではなく、せめて防湿シート+砂押さえはしておけば良かった」とありますが、その理由はなんでしょうか?床下はそんなに湿気が多いものなのでしょうか?

もしそうだとすると、床下が土だと点検時に泥だらけになってしまいそうですが。床下全体にコンクリートを敷けば防湿性、作業性がよくなるのは当然ですが、束石よりも相当コストアップになりそうで躊躇します。

コメント、アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

![]() |

No.2961 - 2010/12/21(Tue) 14:30:16

★ Re 書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

うちの小屋は床下点検口を作りませんでしたが、それはそもそも床下の高さ空間が低すぎて人が入れないことと、給排水菅などが全くないこと、大引材は薬液注入材で非常に防腐効果があるし、基礎パッキンの全周換気で風通しがよく、まあ腐ることはないだろう・・と想定したからなんですが、

今から思えば、地面は単なる土そのままではなく、せめて防湿シート+砂押さえはしておけば良かったなぁと思っています。

HNさんの書斎小屋は設備配管があるので、やっぱり床下に潜れるようにしておいたほうがいいと思いますよ。万一地震などで配管に亀裂が入っても、点検や修理交換もできなくなったら困るだろうし・・

床下点検口自体はホームセンターでも5千円程度で売られています。

ただし点検口の位置は、HNさんの案だと頻繁に人が通る位置ですから、あんまり良くないのでは・・

普通は押入れの床などに設けることが多いようで、この事例なら例えばクローゼットの床はどうでしょう。

そして、基礎立ち上がりの配置ですが、クローゼットの開口側、物入れの開口側は不要だと思います。(但し、ベースだけはあったほうが基礎が連続していいですけど)

耐力壁直下ではないので、基礎立ち上がりは必須ではないので。

そのことによって、立ち上がりで「囲まれた」空間がなくなり、クローゼットの床に点検口を設けても、床下に潜った際にどこでも行けるようになりますよね。

玄関土間コンやポーチのコンクリートは、通常、基礎立ち上がりが出来た後に施工しますよ。

同時に作るのは、型枠が非常に面倒で、おそらく現実的ではないです。

あと、火打ち梁は、じつは木材を使うより火打ち金物のほうが金額的には安いです。金物は1本250円くらいなんで・・

でも木材にしたほうが、梁・桁と天端が揃って、タルキの施工をするとき足場として便利だし、第一見た目がいいです。

|

No.2960 - 2010/12/20(Mon) 19:06:09

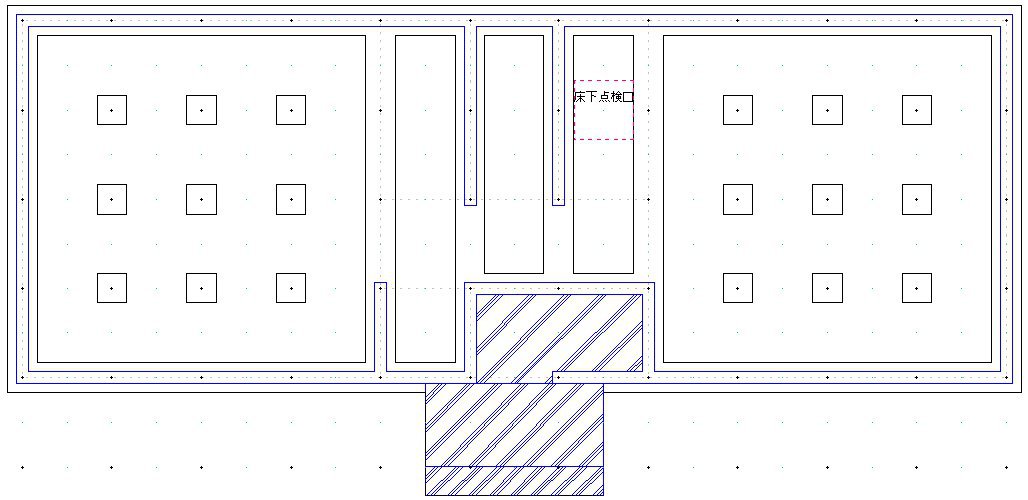

★ Re 書斎小屋 / HN

写真付きのご説明ありがとうございます。

この写真でプレカットの素晴らしさが実感できました。 10万円位で収まるならぜひ頼みたいと思います。手加工の場合、工数削減のため火打ち梁は金物にしようと思っていましたが、プレカットで欠き込みまで作ってもらえるのであれば木のほうが材料費は安いはずですからベターです。ボルト穴の位置決め、穴あけ、座堀堀りなど手加工でやったら素人には結構大変な作業ではないかと思います。

また、構造用合板の貼り方のコツまでご教授いただき、やる前から作業がどんどんはかどっている気分です。ありがとうございます。

根太レス合板についてはご指摘の通り、平屋ではあまり意味がないかもしれませんね。床断熱材を入れるために落下防止の板を張るとなると工数は根太張りとあまり変わらないかもしれません。いずれにしろ、プレカットの相談をするときに業者に聞いてみます。

おかげさまで基本方針がだいぶ固まってきましたが、ご相談ついでに基礎についても教えていただければ幸いです。下図は基礎伏図ですが、一応床下点検できるようにレイアウトしてみました。洋室の下はプラ束を置く束石(30x30x10?p)18個を配置し、束石の下は割栗地業、そのほかは土のままを考えています。

まず、部屋の床下の点検口は本当に必要なものでしょうか?点検するケースとしては床鳴りの発生原因調査、シロアリの有無調査、プラ束の高さ調整ぐらいしか思い浮かびませんが施工をしっかりやっておけば不要な気もします。

給排水管のつまり対策やパイプの交換は数十年後に必要かもしれませんが、これだけを目的にするのであれば基礎立上り部にパイプの通る管を確保しておけば床下に入り込む必要はないように思います。

なお、汚水枡はトイレの北側に置き、洗面所からは床下を南から北に通して出す予定です。

また、南の玄関にポーチを15?p 2段、玄関内に土間コンクリートを設けることを考えていますが、これは布基礎を作った後追加するのがよいでしょうか?あるいは初めから枠を作って布基礎と同時施工すべきでしょうか?

以上、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

![]() |

No.2959 - 2010/12/18(Sat) 21:04:24

★ Re 書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

プレカット材を組んだ直後の状態の画像を貼っておきますね。

梁と桁は羽子板ボルトで緊結します。梁側・桁側にも所定の位置にちゃんと穴があいてきますし、外壁施工時にボルト頭が邪魔にならないよう、座堀も当然のようにあいてきますよ。まさに至れり尽くせり(笑)

柱と桁の緊結はV字金物などを使います。

アンカーボルトの穴はあいてきません。(プレカット工場では正確な位置は分からないですものね。)

現場で、現物合わせで自分で加工します。

根太レス合板は24のほかに28とか32とかあるようですが、うちの工房床は24で十分満足しています。ただし根太付きですが・・(単に厚い合板を貼っただけで、根太の無い構造にはしなかったということで・・)

ただ、1階床を根太レスにしたときに、床断熱材を合板の直下にどうやって落ちないように貼りつけるのか、私は知りません。

2階建ての2階床なら根太レス合板は水平剛性を期待できてメリットが大いにあると思うのですが、1階床の場合は基礎と土台で水平剛性は十分にあると思われ、メリットとすればまさに根太が省略できて施工が早いということですかね。

この合板はかなり重く、サネ付きなので施工もやや面倒です。

今度プレカット業者さんと打ち合わせされるなら、折角ですからプロの方のご意見をお聞きになられたほうがいいと思います。

根太レスと床断熱材の件、もし後で分かりましたら教えていただけると嬉しいです。

![]() |

No.2958 - 2010/12/18(Sat) 07:43:31

★ Re 書斎小屋 / キリギリス@管理人

> HNさん

構造用合板は規定上厚さ7.5?o以上のものを使用することになっていて、実際には9?oを使います。

9?oだと、3×9板でも全然重くないですよ。楽勝です(^^)v

でも正確な位置に取り付けるためには、土台に、胴縁材などを仮留めして合板をそこに乗せかけ、安定した状態で釘打ちするといいです。

ついでに言えば、縦長の合板をきっちり垂直に貼るためには、柱の中心線に合板端部がピタッとくるように、画像のような小道具を柱の上下に仮留めして使うといいですよ。

![]() |

No.2957 - 2010/12/18(Sat) 07:09:30