過去ログ閲覧モード

★ 断熱材 / 杉

ペットボトル樹脂を使った断熱材は、

パーフェクトバリア

と言う商品でした。

ネットを見てみましたが、現在も販売中のようです。

少し、コストが上がるのがネックですが。。。

|

No.3351 - 2014/08/22(Fri) 12:32:07

★ 断熱材 / 杉

追伸:

そういえば、ペットボトルを再生した断熱材と言うのもあります。

これも、吸水性が少なく、床用の商品もありました。

これを私の1軒目の壁に使用しました。(壁用の商品)

グラスウールのような取り扱い時のチクチク感も無く、切断もはさみ等で行えます。

取り扱い、断熱性(あくまで感覚)を含めて、非常に優れた商品だと思いました。

今、販売されているのか、また、商品名も忘れてしまいましたが。

二軒目の家は、木の繊維を使った断熱材を壁に入れています。

これも、取り扱い、端材の処理に優れています。

断熱性はちょっと劣る気がします。

しかし、吸水の関係で床用は無かった気がしますが。

その家の床はカネライトフォームで、断熱等級の高いものを入れました。

スタイロフォームと同類の商品です。

|

No.3350 - 2014/08/22(Fri) 02:27:24

★ スタイロフォーム / 杉

ちょっと忙しくて、最近ここを拝見していませんでした。。。

> なおさん

床の作り直し、スタイロのカットは、キリギリスさんのおっしゃる方法が一番順当であり、標準的だと思います。

スタイロは厚さによりますが、カッター等でカットするのは、思ったより大変です。

50mmを超えるものは、カット面を直角にするのも至難の業です。

時間もかなりの力も必要になります。

やはり、電動工具を使う方が楽で、私も丸ノコを使っています。

水にある程度強いと言う面では、ロックウールも使えるのではないかと思います。

私は、使用した事はないのですが、おそらく、グラスウールと同様な感じだと思っています。

なお、一般的なグラスウールは、水分を含んでしまうので、床には使いません。

適切に施工するためと、防湿の問題から、最低限、今の合板は剥がしてから施工しないと無理とは思います。

そして、床の不陸調整もやって損はないと思います。

|

No.3349 - 2014/08/21(Thu) 12:44:55

★ (No Subject) / なお

キリギリスさん、ありがとうございます。スタイロのはめ込みとカット、経験がないと浮かびません!すごいですね。以前、紹介していただいた本も勿論しっかり参考にします。でも、やっぱりこのサイトがわかり易く、心強いです。がんばります。又、何か疑問点が有った際、お聞きしてしまうかと思いますが、その節はよろしくお願いします。杉さんにも楽しむ事が1番と、アドバイスしていただいたので、楽しみ、もがいてみます。

|

No.3348 - 2014/08/21(Thu) 09:48:20

★ 床の不陸調整 / キリギリス@管理人

> なおさん

画像を拝見する限り、根太は基本的にコンクリ床に「転ばし」になっているだけで、根太と直交して敷かれている板材は、大引きというより、高さ調整材ではないか・・と見受けたのですが。

もともとは作業場、倉庫でしたっけ、コンクリ床は多分水平の精度は高くないと思うのです。

ですから今回住居としての床にするなら、根太の段階でキチッと水平を確保しなきゃないわけで、もし私がやるなら、現状の合板や根太などすべてを一旦取り外し、まずは高さ調整のベースとしての板材を910ピッチで根太と直交方向に敷き並べると思います。

この板材をコンクリート釘でコンクリ床に固定し、ここをベースに薄ベニヤ板などで水平の調整をしながら根太を取り付けるという手順かな

こんな感じで

⇒ http://diy-ie.com/tono-yuka1.html

このとき同時に、前述のスタイロの取り付けをするわけだから、やや面倒ではありますが、ちゃんとした断熱床ができると思います。

スタイロは258×910の寸法でカットしたものをはめ込むので、長径サイズ910の両端は必ず根太と直交する板材にかかるため、スタイロが脱落することはないです。

|

No.3347 - 2014/08/18(Mon) 22:45:08

★ スタイロフォーム / キリギリス@管理人

> なおさん

スタイロフォームはカネライトフォームなどと違って切り込みがないので、伸縮性はとても小さいです。

だから先に根太を固定し、後から根太と根太の間にスタイロフォームをピッタリ隙間なくはめ込むのは至難の業ですよ。

なので、根太を1本固定したら、そこに横からスタイロフォームを押し付け、その状態で次の根太をスタイロフォームに横から押し付けながら根太を固定するといいです。

この方法だとスタイロがきつ過ぎて入らないとか、その逆に入ったけど隙間が大きいということがなくなります。私のハーフビルドハウスの床作りはこの方法でした。(HPにはアップしてませんが)

根太のピッチを303、根太材の寸法を45としたとき、間に入れるスタイロは303−45=258 となります。

この寸法が正確でないと、根太をたくさん固定しているうちに誤差が大きくなり、合板(910×1820)を固定する際、合板の端がきちんと根太の中央にこなくなるおそれがあります。

だからスタイロの切断はテーブルソーでしっかりカットするか、ホームセンターのカットサービスを利用するかしたほうが良いと思います。

|

No.3346 - 2014/08/18(Mon) 22:36:17

★ (No Subject) / キリギリス@管理人

あっ、スタイロフォームですか。それなら何とかなりそうですね。ちょっと考えてみます。

|

No.3345 - 2014/08/18(Mon) 12:41:50

★ (No Subject) / なお

キリギリスさん、ありがとうございます。エアロフォームでなくスタイロフォームでした。素人の私は、根太と交差し下段のものを大引きというのだと思ってました。質問するに至らないど素人的ミスですね。すみません。

|

No.3344 - 2014/08/18(Mon) 00:28:31

★ Re 床下 / キリギリス@管理人

> なおさん

エアロフォームというものがどういうものか、私は見たことも使ったこともありませんので、分かりません。

イノヴァーフロアというものも、ネットで見てみたら、いろいろメリットの多い、新たしい床材みたいですね。これも私は知りません。

あと、画像を拝見する限り、現状では根太しかないようですが・・

(大引き無し)

|

No.3343 - 2014/08/17(Sun) 17:55:47

★ 床下 / なお

コンニチワ!!工場も片づきいよいよリフォーム開始と思ってましたが、本を読んだりしているうちに疑問点が・・

単純にイノヴァーフロアの施工法通り専用防湿シートを捨て貼り合板の上に敷き、イノヴァーフロア材を敷こうと思っていましたが、

やはり床下の断熱は確保すべきと思い質問です。

写真ですがコンクリの上に大引、根太があり合板という状態です。エアロフォームを入れる場合どういう方法があるでしょうか?

尚コンクリ下に除湿シートがあったかどうかは定かではありません。

![]() |

No.3342 - 2014/08/16(Sat) 09:36:49

★ 電気引き込み工事 / 杉

以前、ここで質問した電力会社への電気の引き込み工事について報告します。

私の場合は、問題なく申請書類を受け付けてもらえて、

先日、晴れて引き込み工事が完了しました。

後は、竣工検査があるのですが、おそらく取り立てて問題はないと思っています。

ご回答頂いた方によっては、申請時点で揉めたようなお話もあって心配していましたが、よかった。。。

申請書の書類に屋内の配線図を添付したのですが、すっかり図面の記載方法を忘れており、

かなり適当だったため、一応、つっこみが入りました。

「工事士免許はありますが、実務経験がないので、余り詳しくなくて。。。」

と言って、言い訳したら、それなりに優しく対応して貰えました。

|

No.3341 - 2014/08/14(Thu) 01:06:17

★ (No Subject) / キリギリス@管理人

> アキさん

サイトを褒めていただいてありがとうございます。自分の経験が誰かの役にたつのが嬉しいです。

屋根の補修うまくいくといいですね。

|

No.3340 - 2014/07/27(Sun) 07:51:35

★ すごく参考になります! / アキ

はじめまして、サイト拝見させていただきました。

とても分かりやすく説明していただき本当にありがとうございます。

使用されている商品名が記載されているのも助かります。

また施工技術も素晴らしく、自分等到底及ぶところではないと感服しました。

出屋根の補修頑張ります!!

|

No.3339 - 2014/07/26(Sat) 11:57:06

★ ありがとうございます。 / T.K

説明が下手くそで申し訳ございませんでした。

そして、的確なアドバイスまことにありがとうございます。

早速、参考にして初心者なりに頑張って作ってみます!

|

No.3338 - 2014/07/21(Mon) 12:35:25

★ Re 手作りドアについて / キリギリス@管理人

> T.Kさん

ドアだけを自立させるというのはよく意味が分かりませんが、文化祭で使うということは、建物の一部として本来の使い方をするドアではなく、文化祭で行う芝居やイベントなどに使う大道具のようなイメージですかね。

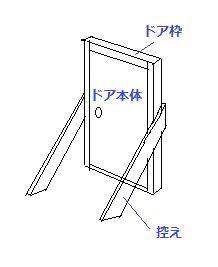

そうなると下のイラストのように「控え」の木材を枠に固定して自立させるか、イラストの案に加えて、床面にさらに水平材を這わせて控え材と接合するなどしないといけないですね。

枠に使う木材としては、反りや歪みがあってはマズイので、無垢材ではなく集成材が良いと思います。

大きなホームセンターではラジアタパインなどの集成材の板が各種の幅や長さでそろえてあるので、それを利用したらいいです。

厚さは18ミリ。長さは、ドア本体が1800を超えてるので、6尺材では足らず、8尺材(2,424mm)がいいです。幅は戸当たりを打ち付ける分を見込んでも70mmもあれば十分でしょうから、400mm程度の幅のものを購入してホームセンターのカットサービスで縦割りしてもらったら良いと思います。控え材の分も含めて1枚で足りるはずです。

![]() |

No.3337 - 2014/07/20(Sun) 19:10:15

★ 手作りドアについて / T.K

初めまして、T.Kと申します。

僕は文化祭でドアを作ることになりました。

そこでこのHPにある自作のドアの作り方を参考にしようと考えたのですがドアを作るにあたって、ドアだけを自立させなければなりません。

そこで、ドア枠を作らなければいけないんですがどういう風な木材が必要なのかアドバイス等をいただけませんか?

ドアの寸法としては1830mm×800mm×32mmという風になる予定です。

これに合うドア枠を制作しなければなりません。

|

No.3336 - 2014/07/19(Sat) 21:08:04

★ (No Subject) / 杉

もし、ご覧になっておられる方で二級建築士にご興味がある方のためにうんちくです。

学科試験の合格率については、私も最初に知った時には、少しビックリしました。

たった、30%!…

更に、近年は、20%代になっています。

私が思うに、その要因は、難しい計算やら、高度な知識が必要なためではないと感じます。

単に、押さえなければいけない範囲が広いからです。

何かで目にしたのですが、工学系の資格で、建築士だけが唯一、歴史と言う分野が存在するそうです。

いわゆる建築史です。

日本や欧州などが主体に出題されています。

ただ、これも、試験ではたった1、2問出題されるだけなので、それだけ見れば重要ではないのですが。。。

現に、暗記モノが苦手な私も、捨てて殆ど勉強していません。

ただ、このように、広い分野で少しずつ出題されるので、全般に渡っての学習が必要である事が最大の要因だと思います。

終わってみての感想ですが、前にも書きましたが、時間さえあれば、それほど難易度は高くないと思います。

地道ですが、繰り返し、辛抱してやれば、何とかなると思います。

|

No.3335 - 2014/07/08(Tue) 01:30:15

★ (No Subject) / 杉

No.3334 - 2014/07/08(Tue) 00:40:00

★ (No Subject) / キリギリス@管理人

> 杉さん

お疲れ様でした。うまくいったようで良かったですね。

合格率、たった30%なんですか・・

さすがに難しいんですね。その先さらに製図もあることだし

ご検討を祈ります。

|

No.3333 - 2014/07/07(Mon) 21:18:51

★ 二級建築士 / 杉

自己満足ですいませんが、

本日、二級建築士学科試験に行ってきました。

午前、午後で6時間のテストで、正直、疲れましたが、ようやく第一段階が終わったという感じです。

早速、解答速報がWeb上に出ていたので、自己採点を行いましたが、おそらく、合格できそうです。

総評も出ていて、今年は、例年並みのの難易度だったと書いてありました。

例年、学科試験の合格率が30%前後なので、とりあえず乗り切れたようなので、一安心です。

ただ、気分は晴れやかとはいかず、次の製図試験の事を考えると、不安でいっぱいという感じです。

製図試験の概要を感覚的に把握できていないので、不安だけが先行しています。

明日から、製図の勉強開始します。

|

No.3332 - 2014/07/07(Mon) 00:11:10