過去ログ閲覧モード

★ 私も悩んでいます / ikeda

バスタブさん<

私も風呂作り中で、床防水仕上げのところからもう3年進んでいません。(笑)

バスタブさんと同じような条件で、コンクリ床の上に洗い場床を少し持ち上げて作ろうとしているのですが、

コンパネ>塗布防水>断熱材(スタイロフォーム)>モルタル>タイルというつもりでしたが、、、、

床を持ち上げる部分をコンパネとして良いのか?

いろんな建築現場を見ると、床持ち上げは、コンクリやブロックなどで上げているところばかり。

もちろん、完全な2F木造床の場合はバスユニットしか見た事がありません。

防水がしっかりしていれば洗い場の床をコンパネっで作っても良いとおもうのですが、何十年も完全に防水できると思わないで、ブロックやコンクリで下地を作るのが良いのでは??と最近思い初めました。

どなたか?適切なアドバイス、、私もお聞きしたいです。

|

No.2080 - 2008/07/06(Sun) 23:27:34

★ 浴室の防水 / バスタブ

最近、ふたたび質問書き込みさせていただいていますが、

プロの方ならびに経験を積んだDIYerの書き込みには

「なるほど」と素人が気づかないpoint指摘が的確で参考になります。

現在、配管でへこきさんに個別アドバイスをいただいています。

>へこきさん、忙しい中アドバイスありがとうございます。

さて、浴室の防水ですが、床は

■コンパネ>網>コンクリ>防水モルタル&タイル(仕上げ)

■コンパネ>FRP防水>接着剤+タイル+防水モルタル目地(仕上げ)

■コンパネ>FRP防水>網>コンクリ>接着剤+タイル+防水モルタル目地(仕上げ)

どうなのでしょう?

DIYだからといって水漏れは最悪ですから、安心料として多少施工資材に費用がかかっても、

過剰な防水工事をしておきたいナァと考えてます。

安易にリニューアル着工してしまいましたが、配管作業で施工上の疑問点が発覚し作業STOPで確認。

確認は、ほぼゼロ知識から始まりますから、既に2週間STOPしています。

コレもDIYの醍醐味?ナンでしょうが、暑くなる前にメドをつけるつもりが、既に灼熱の日々!

気がついたら冬、、、という事態を避けたいので、次STEPの確認点のアドバイスをください。

|

No.2079 - 2008/07/06(Sun) 12:14:35

★ (No Subject) / しゃくとりむし

山袋さん、飛魔人さん、

丁寧に解説をしていただいてありがとうございます。

私、山袋さんは在来工法で小屋を建てるものと思い込んでました。

図面を拝見した限り在来でアンカーを入れなければいけない箇所に対して

基礎の数が足りないのではないかと思っていたのですが、

2×4ということであれば在来よりは融通が利きますね。

独立基礎について私の思うところは、

飛魔人さんとほとんど同じなので、何も書くことはありません。

布基礎のほうが施工も比較的楽そうだし、アンカーの位置など

間違ってもリカバリーがきく所がDIYには適当かと思っていましたが、

確かに費用と作業量を考えると独立基礎に軍配が上がりますね。

|

No.2078 - 2008/07/06(Sun) 10:02:56

★ 台風(強風)被害 / 飛魔人

こんばんは

to:山袋さん

太平洋沿岸地帯であれば、強風についてあまり楽観しない方が良いと思います。が、沿岸から100km程度、内陸に入れば中山間地帯でしょうから、その場合においては強風被害いんは合い難いと思いますが、その辺りはどんなものでしょう?ま、この辺りは計画されているものが、失礼ながら「物置」サイズなので、「自己責任」において、近隣に被害が及ばなければ、スルーって考えもありかとσ(^^)は思いますが。推奨している訳ではないのであしからず。

独立基礎は、小規模な建物に採用うするには、施工の手間や材料費えお考えると、最も安上がりなんですが、地盤によっては不等沈下(平たく言えば、将来的に建物が傾く)可能性の高い基礎でもあります。

建築予定地が”盛り土”で造成された場所ならば、地中梁を施工するなどの工夫が必要になるケースもありますので、注意して下さいね。

to:しゃくとりむしさん

>独立基礎にするのは何か理由があるのでしょうか。

山袋さんが、採用した経緯は判りませんが、σ(^^)の経験からいって、「施工費用が安い」のが独立基礎のメリットです。

後、天端のレベル出しがいい加減でも、リカバリし易いのもありますね。プロの目から見れば、ブロック積みの方が、問題が起こり難いし、施工の対費用効果も高い事は判りますが、資器材の賄いに制限が多いDIYerにとっては、独立基礎はハードルが低いんです。

ただ、ハードルが低いからといって、「適当に施工出来る」訳ではないですしね。「不等沈下」を起こし易いし、耐震性も低いってデメリットもあるって事を、施主兼施工者たるDIYerがどこまで認識するかですよね。

|

No.2077 - 2008/07/05(Sat) 02:32:22

★ しゃくとりむしさん / 山袋

一応ですが極簡単に書いてみました。

(URL。汚くてすみません)

風はすごく心配していることの一つですが

繋がった12本の柱がもぎ取られることは

ないだろうと風を甘く見、これも素人考えで作っています;

独立基礎の理由ですが、まず検索などで勉強中に

セルフビルダーさんのブログで圧倒的に多かったことが

一つと、http://bosodeboso.exblog.jp/

この方のいいかげんさと行き当たりばったり感に

「それでも素人でも作れるんだ」という

なんか根拠の無い自信が沸いたんですね。

この方も独立基礎手練という、、(笑

こういう物作りってすごく性格が出るので

自分でもコワイナーって思います。

|

No.2076 - 2008/07/04(Fri) 17:48:21

★ 山袋さん / しゃくとりむし

現状や計画が分からずにコメントをしているので、勘違いしている部分があるかもしれません。

見当違いなことを書いていたらすみません。

基礎はボイドを使った独立基礎ということですが、鉄筋やアンカーボルトはどうなさるんですか?

小屋のような建築物であれば、管理人さんが作られた小屋のように

重量ブロックで立ち上がりを作るほうが確実な気がするのですが、

独立基礎にするのは何か理由があるのでしょうか。

軽い建物で固定が不十分だと台風の時に建物が飛ばされるという事も考えられると思うのですが問題は無いのでしょうか。

|

No.2075 - 2008/07/03(Thu) 23:13:53

★ Re なんと / キリギリス@管理人

材木店によって在庫している丸太や原板が違うので、買う予定のところに事前に確認しておいたほうがいいです。

製材しているところなら、注文したとおりに挽いてくれるはず。

通し柱は6mなので、6m以下の材は通常あるはずですが、無い場合だってあり得るわけなので・・

|

No.2074 - 2008/07/03(Thu) 23:06:09

★ なんと、、。 / 山袋

5Mもあるんですか。

一件に見積りをお願いしたところ

3Mと4Mしか無い(持っていない)との

答えでしたので、頭がカチカチになっていました。

重ね重ね感謝ですmm。

それでは安心してコンクリ練りへと

行ってまいります。

|

No.2073 - 2008/07/03(Thu) 22:05:27

★ (No Subject) / キリギリス@管理人

> 山袋さん

もし、まだ土台用の材を購入されていないのでしたら、製材所に言えば、5mでも作ってくれますよ。

単価は若干高くなるかもしれませんが、本数が少ないので微々たるものです。

|

No.2072 - 2008/07/03(Thu) 21:14:32

★ ありがとうございます / 山袋

幾通りものアドバイスありがとうございます。

実はまだ独立基礎は出来ていません:。

(今日ボイド管届きました)

根切りバラスステコンは終わっていたので、

なんとかこのサイズのままでいい方法はないかと

(寸法ぎりぎりで掘っていたため)

考えていたのです。

ですが管理人さんが言うように、

やはり継ぎ手を作らないで済む寸法4Mでの

やり直しにしたいと思います。

素人の自分解釈で事を進めなくてほんとに

よかったです。

ありがとうございました。

|

No.2071 - 2008/07/03(Thu) 20:37:51

★ Re 土台の継ぎ目 / キリギリス@管理人

山袋さん、はじめまして

ブログの画像を拝見してきました。

「大丈夫」ではないでしょうね(^_^;

まず基礎が独立であることから、建築確認は取っていないことと思いますが、そういう基準とは別に、構造としてどうかと考えた場合でも、

画像では土台の軸方向の継ぎ手は突き付けに見えますが・・

「突き付け」だけで、羽子板で2本の土台を挟むようにするだけなら(画像はそう見えるので)全く強度はないです。

鎌継ぎなどの加工を施していたとしても、直交する材をのせる分を欠き込みしているので、継ぎ手として働かないです。

それに、この基礎の上に柱は来ませんか? そのことも考える必要がありそうです。

この独立基礎(おそらくφ300のボイド管?)の上で、土台の3方向の継ぎ手を設けるのはかなり強度を犠牲にしないと出来ないかと・・

私なら軸方向の継ぎ手の位置を、基礎から若干離して、♀仕口の上に♂仕口が乗るようにし、直交する土台は基礎の上で、大入れ蟻掛けにします。ここに柱が無いならアンカーボルトを仕込めるし、もし柱が来るなら、柱の隣、φ300の基礎の中で、柱をはさんで継ぎ手と反対側にアンカーを仕込みます。

または、直交する土台が来ない位置の基礎の上に継ぎ手を設け、厚板を抱かせて補強し、反対側には帯金物で補強します。

(柱も来ない場合ですが)

でも一番は、私なら、端っこの基礎に型枠を組んでコンクリを打ち増しし、4m材1本で間に合うように作ります。

建物のサイズが20?p短くなりますけど、構造的にはずっとやりやすく安全になると思うので。

|

No.2070 - 2008/07/03(Thu) 19:31:30

★ 土台の継ぎ目 / 山袋

初めまして。

2ヶ月ほど前から小屋を建てようと

仕事が終わった後せっせと作業しています。

全てが初体験で遅々として進みませんが;。

1〜2作業先の分までしか勉強せずに進めていますが

後で辻褄が合うかどうか、、無理やりに、、。

次の作業で心配なことがあり、助言をしてもらいたい

ので書き込ませてください。

URLでの画像のように、土台材の購入可能長さを考えずに

小屋大きさを決めてしまいました(管理人さんのHPでも

このことについて書かれていましたが)

材の無駄については目を瞑ってもらうとして、

3つの材を画像のように羽子板のみで固定するのは

やはり危険でしょうか?

アドバイスなどあればよろしくお願いしますmm

|

No.2069 - 2008/07/03(Thu) 17:52:10

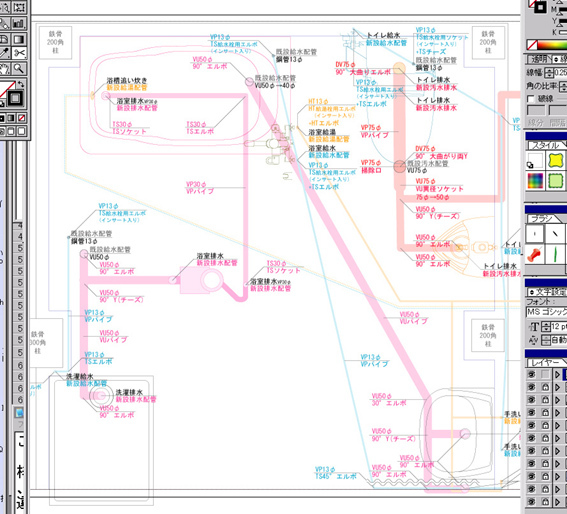

★ 図面もうヒトコエ!! / バスタブ

No.2068 - 2008/07/02(Wed) 23:43:18

★ Re ALC外壁と内壁の感覚 / キリギリス@管理人

感覚→間隔 ですよね(^_^)

いや〜、詳しいご説明なんですが、やっぱり詳しくなればなるほど、現場を見ないとなんとも言えませんね。

配管が通せれば、壁の間隔はべつに好きなように作っていいように思いますが・・

|

No.2067 - 2008/07/02(Wed) 20:22:04

★ (No Subject) / へこき

連張りすいません><

DAYではなくDIYです。(^^;)

|

No.2066 - 2008/07/01(Tue) 13:14:56

★ (No Subject) / へこき

>キリギリスさん、バスタブさん

一応、設備屋なので・・・(^^;)

でも地域によって配管の仕方が違うので、100%これでよい

とは言い切れませんし流量が足りないとか専門的な事は

言えませんが、あくまでDAYと言う事で聞いてもらえればOKかと思います。

基本的に水、湯漏れなければOK排水は逆勾配でなければOKみたいな感じで・・・(^^;)

|

No.2065 - 2008/07/01(Tue) 13:10:12

★ ALC外壁と内壁の感覚 / バスタブ

本日、通常業務が衰退で、正確な平面図をaiで起こしています。仕事が無いってのは結構な問題なのですが。。。

さて、「わが家」のバス&トイレのリフォームエリアは現在ALC外壁剥きだし状態になったのですが、仕上げの壁とALC間をどのくらいにすれば良いのか悩んでいます。

建物自体は、300角&200角の鉄骨造りなので壁面の強度等は考えなくてもOKなので、

当初ALCに20×50mm程度の角材を縦方向に打ち込み、更に角材にクロスして横方向に打ち込む。

この角材にコンパネを貼り+下部をFRP防水+モルタル+タイル仕上げ。

上部は予算的に可能であれば、角材+コンパネに「ヒノキ」貼りで、予算的に厳しければガルバリウムの波板で仕上げようか?と・・・

これらの厚みで約80mm位を想定していましたが、いかがなものでしょう?

壁の内部には水道管13〜20φと一部に通気口50φを通しますが、内壁の骨組みとなる角材の位置を調整すれば大丈夫かと?

内壁の解体時、200角の鉄骨と鉄骨間をツライチに梁&間柱+内壁仕上げとなっており、内壁の裏に約200mmの無意味?な空間が出来ていました。ネズミの巣窟状態。。。

改装では面倒ですが、200角の鉄骨に沿って50or、ALCに沿って80mmで内壁を仕上げようと計画しているのですが、問題ありそうですか?

内壁の位置が決まらないと、汚水配管の正確な位置が定まらない!

当初、防水だけしっかりやれば、後は適当に現場合わせで、切った貼った繋いだで、何とかなる・・・と考えていましたが、実際にすすめてみると、判らないモノや不安なモノに対して臆病で・・・「石橋を叩き割って泳いで渡る」という性格が露呈してしまいました。

判ってることは、機能的にOKであれば「適当」なのですが。。。

|

No.2064 - 2008/07/01(Tue) 12:18:42

★ 光がさしてきた!!! / バスタブ

>へこきさん

ありがとうございます。

写真まとめていますので、的確な写真をセレクトしてご連絡差し上げます。

よろしくお願いします。

バスタブの得意分野は自動車関係くらいなので、あまり役立つことはありませんが、ユーザー車検や、ワゴン車の貨物車登録、4WD車などの車高や車幅up時の構造変更などは実践済みですので、一見無意味な奥深い?情報でしたらお知らせできます。

|

No.2063 - 2008/07/01(Tue) 00:52:23

★ (No Subject) / キリギリス@管理人

へこきさん、いつもありがとうございます。

私は給排水のことは全然詳しくないので、助かります。

|

No.2062 - 2008/06/30(Mon) 23:45:50

★ Re 給排水配管の種類 / へこき

キリギリスさん

おじゃまします。

>バスタブさん

>大トイレの汚水排水は75φVUパイプ&VU継ぎ手。小トイレは50φで施工すれば「具」も「汁」も段差なくスムースに流れますよね?

>風呂やキッチンの生活排水は50φVUパイプ&VU継ぎ手。

大丈夫です。

>給水は(1/2)13φHIパイプ&HI継ぎ手・・・あるHPではVPパイプで配管し接続継ぎ手が「TS継ぎ手」となっていて混乱していますが、HIパイプで大丈夫?ですよね??

大丈夫です。が、しかし予算の関係上VPとTSでも全く問題無いですよ。(HIで施工する場合は、HI専用の接着剤、HTで施工する場合はHT専用接着剤を使用してください。)

>給湯は、給水用架橋ポリエチレンパイプおよび耐熱塩ビHTパイプ&HT継手で検討中です。

お勧めは架ポリです。(予算しだい・・・)

>バスタブの排水穴から出ているパイプが内径30φ外径38φ(厚さ4mm)で色々調べてエアコンの排水管として利用される30φのHI継ぎ手が段差無しで利用できそうです。コレは30φの給水パイプでしょうか?

おそらく問題ないと思います。(他人事・・・^^;)

文章だけではイマイチ分かりにくいので写真でも見れば分かりやすいかと思います。

メールでも送ってください。分かる限りお答えしますよ・・・

|

No.2061 - 2008/06/30(Mon) 23:22:56