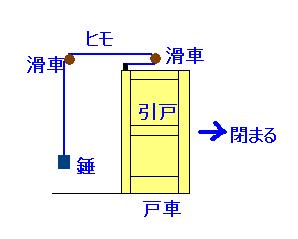

| > こまださん じわじわと閉まってくる引戸を作るための金具は、私は知りませんけど、ヒモと錘を使って自作出来そうな気がしますよね(^^) この図のようなイメージです。思いつきですけど(^^ゞ ちなみに、蓋のようなものなら、ゆっくりと閉める金具はあります。私もこれを使って収納ベンチを作りました。 ⇒ http://store.shopping.yahoo.co.jp/kurashi-h/a5bda5d5a5.html  |

No.1637 - 2008/03/01(Sat) 07:22:21

| > こまださん じわじわと閉まってくる引戸を作るための金具は、私は知りませんけど、ヒモと錘を使って自作出来そうな気がしますよね(^^) この図のようなイメージです。思いつきですけど(^^ゞ ちなみに、蓋のようなものなら、ゆっくりと閉める金具はあります。私もこれを使って収納ベンチを作りました。 ⇒ http://store.shopping.yahoo.co.jp/kurashi-h/a5bda5d5a5.html  |

| 先日銭湯に行き、開けたらじわりじわりと閉まってくる自動ドアのような引戸を発見しました。この引戸は室内用でしたが、店舗の入り口に使えないかと考えました。取り付けに勾配をつければいいのか、それともこういった商品があるんでしょうか?そういえば管理人さんは自分で引戸を作ってましたよね。 |

| ikeda さん 構造体は鉄骨なんですね! しかもコンクリートを流し込んである 木造の2階浴室ではなく強度の心配が不要なようなので 神経質にならずに水のかからない天井・壁以外は 何年か後に剥がしてそっくり交換出来る様に割り切っても良いのでは 私の場合は、まだだいぶ先になりますが... 大引きで全重量を受けるように考えてます しゃくとりむしさん >もしくはFRPで防水パンを自作するとか・・・ これは良いことを聞きました 購入だけでなく材料を購入して自作する手もありますね 時間があるのでD.I.Y.可能かどうか調べてみます |

| 金額の問題もありますが、 私だったら特注で防水パンを作るかな〜 もしくはFRPで防水パンを自作するとか・・・大変そうですね。 我が家も在来の浴槽にしたくて夫に頼みましたが、却下されました。 防水の問題以外にも建具を引き戸にしたい、段差を極力減らしたいなどのこともあって、 施工の難しさや工期の問題で結局ユニットバスにしましたが。 夫を納得させるためにずいぶん調べた中でとても参考になったのがこちらのホームページでした。 特にリフォームの現場写真は面白いです。ン十年後の現実が見られますよ。 特注ユニットバス・防水パン Bath for You http://www.bathroom.co.jp/index.html |

| 木はやせたり動いたりしますので、防水処理がどのくらい持つか不安ですネ。 私のところでは、防水膜の裏側結露を心配して風呂場を50mmのスタイロフォームで囲い、その内側へ防水処理をしようと考えています。 その処理膜の内側へモルタル下地、タイルまたはヒノキ板などで造作しようと思います。 http://www3.ocn.ne.jp/~ikeda/kentiku/6ki/6-6furoba/furoba1.htm 2階風呂下は重量鉄骨の1階構造グレーチングへコンクリートを流し込んであるので、加重など1階と同じように耐えられるものと思っています。 問題は手前の洗い場をこのまま合板で造って防水処理で行くか?ブロックで嵩上げしたほうが良いか? 洗い場と風呂桶設置部分まで含めて腰下防水をFRPでやるか?床、壁、天井まで塗布防水でやるか?など悩んでいるところです。  |

| > これって心配しすぎでしょうか? 心配し過ぎってことはないと思いますよ。私は防水のことはてんで分かりませんが、Mallardさんが心配されるように、水が漏るだけでなく構造体を腐朽させたり壁内結露を発生させたりさるのは怖いですものね。 ユニットバスは防水に関しては信頼できるけど画一的でキライ! となれば、ハーフユニットははどうでしょう。 床の防止は図れて、壁は雰囲気の良い板張りなんか使えそうだし。 たしか「日曜大工で我が家を建てた」の藤岡さんの家はこの方法だったと思います。 |

| もっぱら防水処理材の話題になっている処に水を差すようですが 浴室実績例や耐久データがない現状では経年変化が心配です 住宅の耐久性を考える場合セルフビルドといえども 最低でも20〜30年を考える必要があると考えます 石のくり抜きでも使わないと永久の物はないでしょうが 現実味の無いことは置いといて 出来るだけ水漏れの心配のない浴室を設置する必要があると考えます マンションなどのビルの場合は下地は強固なコンクリートになるのですが 木造住宅の2階に浴室を設置する場合床の下地は コンクリートなどの強固なものではなく 合板・又は無垢などの比較的軟らかい木材になると思うんです その上に湯を張った浴槽・洗い場等が載るので 人間も加えて300Kg以上の重量になる訳です 軟らかい木が重量・温度変化で毎日しなり その上の防水処理材がストレスで劣化しクラックが入るまで何年もつか また、水漏れが無くても防水処理材をはさんで温度差が大きく 下地木材が結露などで吸湿しカビたりしないかと心配です 数年ですぐ交換できるようにしておくのも手だと思いますが 素人だとはじめてのことばかりですが、これって心配しすぎでしょうか? ユニットバスは工場で作った工業製品を現地で組立てるだけで済み 水漏れの心配をなくした画期的な商品だと思いますが あまりにもプレハブのハウスメーカーの意向に沿った 画一的なものしかないのが不満です |

| 食品工場の床に、赤や緑の床がありますが、あれは土間コンクリートの上にそのような塗装を施したものではないかと思うのですが、いかがでしょうか?熱い湯がかかる面には赤、そうでない面には緑が、私の知っている工場には使われていましたよ。 |

| ホームセンターで気になる防水材があるのですが・・・ パワーテックとグレーコートいう塗料です。 http://www.marucho-powertec.com/contents/graycoat.html 使える物か? どこかで試してみたいと思っています。 |

| みるみるさん< 日本ペイントのビックサンコートという商品です。 http://www3.ocn.ne.jp/~ikeda/kentiku/6ki/6-5berandabousui.htm 2003年に工事(工事というほどのものでは有りませんが)したときの写真をHPに貼り付けました。 施工は簡単で、女房、娘がおもにやってくれました。床へペンキを塗るようなもので垂れる事も無く面白かったです。 |

| ikedaさま >塗布防水をベランダなどで経験し(3年以上問題なし)これが安くて実用に耐えるのではないか どこのメーカーのどんな材料で、施工はどうでした? 当方、ルーフガーデンが2箇所、タイル風呂と洗濯場が2階でFRP防水考えてたんですが、塗布防水も手軽そうですね。防水工事はセルフでやる予定なので、施工法の参考HPはありますでしょうか? |

| FRP防水でしたら先日ウチのルーフバルコニーで施工してもらいました。 相場はだいたい1?uあたり1万円前後でしょう。 立ち上がり部分もあるので単純には出せないと思いますが。 バルコニーはもう一箇所あるのですがこちらはセルフでやろうと思ってます。 浴室の方は2階にするのでユニットにしてしまいますが。 |

| Mallardさん< 早速、同じような悩みの方が現れ心強い想いです。 私も既製品の防水パンを検討しようとしたのですが、風呂場の形が5角形の私の家では合うものが無く、では、水受け部分だけ既製品(4角形)にしてそのうえから壁周りを5角形にしてはどうかなど悩んでもみました。 今のところ、塗布防水をベランダなどで経験し(3年以上問題なし)これが安くて実用に耐えるのではないか?と踏んでいます。 友人の自作者はFRP防水の工事を外注し成功しています。 たぶん1坪ほどの風呂場で壁周りまで含んで10万円くらいだったような気がします・ 塗布防水は数万円のつもりです。 いま、決断がついていないのはバスタブ設置床と洗い場の段差をベニヤ(コンパネ)で造ってそこも防水すればよいのか?それとも風呂場の床へブロックなどで段差をつけて洗い場とし、モルタル下地を造るべきか?悩んでいるところです。 防水がきちんとできるならば、下地はコンパネでも良いはずなのですが、、、、、 もし長年の使用で防水が切れたら!!!なんて考え、、、、 切れる防水工事なんか考えちゃだめだ!とか自問自答のところです。 |

| ikeda さん 筑波山のmallardです 改めて「セルフビルド」を読み直しましたが10年以上の壮大な事業ですね! >2F風呂場の床下地をどうしようか?防水をどうしようか?悩みつつ、 私も浴室の防水をどうしようかと検討中です ・ユニットバスにはしたくない ・基礎高さが1.6mで床下は開放しておきたい ・天井・壁は板張りの予定だが床がモルタル・タイルだと防水が心配 これまでのところ、 ハーフユニット(TOTOとINAXにしかない)にしようかと考えてましたが 最近水漏れの心配のないFRPの浴室用防水パンを見つけました メールで問い合わせても返事がないのでTELで直接聞いたところ 1616サイズで12万円だそうで検討の余地があります バステック那須 http://www.bathtech.co.jp/pc/free01.html |

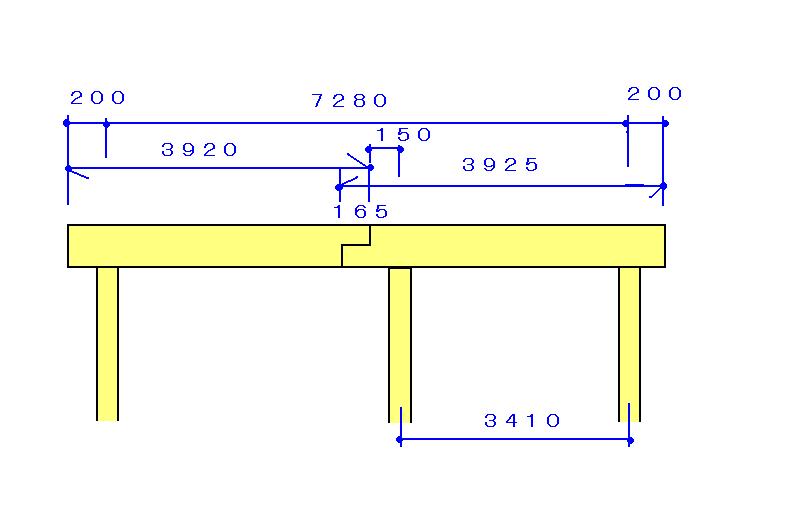

| 良かった。役にたったようですね。 この図だと耐力壁を作るのは、継ぎ手の無いほうの側がいいので、巾は1間未満となり、建材が無駄に必要となることはないと思います。 「1間プラスα」が一番困るので(^_^; |

| 管理人さん、こんなにもわかりやすい図面まで書いていただき本当にありがとうございます(涙)特に中間地点で柱を立てるこだわりはありません。一間間隔だと建材が収めやすいぐらいしか考えてませんでした。5mの梁を買うと全体で25000円位高くなります。なるべく安く仕上げたいと考えておりますので、是非参考にさせていただきます。 |

| > かま猫さん、こじまさん 防火、準防火地域、市街地22条・・・うーん(-_-;) やっぱり都市計画区域外の田舎はいいですよ〜 何で作ってもイイ みたいな(^^) 田舎に住んでる者はこういうときに自慢するノダ(爆) |

| > こまださん > 5mの梁を買ってやはり渡りあごで 4間の中間に立てる柱は、どうしても丁度中間地点でなければなりませんかね? 考えてみれば、柱の位置を少しずらすだけで、4mの梁2本を継いで難なく渡りアゴでクリアできますよね。 こんなのでどうですか?  |

| ウチは防火地域でも準防火地域でもないですが、いわゆる法22条地域なので、建築基準法22条と23条にある通り外壁と屋根は不燃材で施工しなければいけないです。 でも一度、バルコニーの手摺について木材を現しで使っても良いか問い合わせたところ「OK」の返事をもらったことがあります。 実際に確認申請に出すと無駄に厳しいのでだめかもしれませんが。 (法をクリアしても審査員の主観でダメ出しする事もあるようですし) ・・・ここまで書いて建築基準法を見直してみました。 22条は屋根のみですね。 23条は外壁なのですが、これはこの法律が適用される地域については国土交通大臣の認定を受けたものを使うことになっているようです。 軒天の構造も大臣認定を受けていますからこちらが適用されるものと思われます。 ちなみに屋根については10平米未満の物置等で延焼の恐れのある部分以外なら不燃材でなくても良いそうです。 私の家のように全てが延焼の恐れのある部分になるような狭い土地では関係ありませんけど。(笑) |

| すいません話は戻りますが、5mの梁を買ってやはり渡りあごで行かせていただきます。端材がかなりでてしまいますが使い道あるかなあ・・・大入れ蟻掛けは本にも書いてあるように乗せ掛ける部分が少なく、素人の加工では強度がでないと思いました。とりあえず一発目ですので管理人さんがやったことだけを実践して確実に完成させます。それからスキルアップして次は我が家も・・・?! 隣の敷地から1メートルしか離れてないので軒は採光計算状かなり狭くなってしまいます。普通は60cmでしたよね。あまり狭いのもかっこ悪くて嫌ですね・・・ |