THE SLICKS BBS

ライブ告知です。

「やらまいかミュージックフェスティバルinはままつ」にThe Whoのトリビュート・バンド、The Who族にてギターで出演。

10月12日(土) 浜松forceにて18時前後からの予定。

入場無料。

(THE SLICKSの出演はございません)

| ★ 体感温度にまつわる話 / 淳吉郎 | |

7月某日。業務中に強烈な寒気を感じた。ブルブル。

わたしがクールに震えるそのありさまは、鋭いギター・トーンが「アイス・ピッキン」と称されたブルース・マン、アルバート・コリンズさんのあの感じを凌駕していたかもしれぬ。キュぅン。

キューンではなくキュぅンね、コリンズのギターは。もうサイコー。

体感温度というものはひとそれぞれ。

バンド解散時のインタビュウでリーダーが「メンバー間の温度差がありまして」みたいに発言するあの感じ。か。

だがしかし、冷房全開なわたしの業務部屋ですから、ちょうどクーラーの角度が直撃だったかもしれぬので、我慢した次第。

そして、気づくとコリンズがわたしの横でまたしてもギターを弾いている♪キュぅン♪って、職場なのに。うるせー(笑)

体感温度、もしくは表現活動に対する熱量、そしてブルースへの思い入れというものはひとそれぞれ。

帰宅時にドラッグ・ストアーへ寄り、風邪薬とタモリさんが以前CMしていた栄養ドリンクの高価版を購入。

帰宅して検温すると38度。きゃあ。

自慢ではないが、これまで風邪をひいて発熱することは皆無な人生です、ギターは弾くけど。

だから今回の自身の発熱に際し、盛り上がってる俺がそこにいたのさ、まるでライブ前のように(笑)

7月某日。体調復活。

体験し、実感したのは「酒は百薬の長」ということわざはホントではなかったということ。

ほんのちょっぴりだけど、いやぁ、あんな状態で呑むそれは美味しくはなかった。

さまざまな事象や経験や出来事を踏まえて「ことわざ」は生まれていると思ってきたが、実はそうではないと実感しました。

でも、これって案外と現在のSNSを始めとする媒体から発せられている様々なニュースや情報と似ているかもしんない。と思った次第でございます。

B.G.M.「ALBERT COLLINS/ICE PICKIN’」

アルバート・コリンズ、1980年発表のアルバム。

解説を吾妻光良さんがされていて、めっちゃくちゃおもしろい文章。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

2024/7/27 (土) 浜松TEHOM

HIT A TARGET vol.12

《the 1970 新作アルバム『LAST TEN YEARS』レコ発》

O/S 18:00/18:30

2000円+1d 500円

【出演】

RANGSTEEN

WHIZZ

the 1970

THE SLICKS

【DJ】

tadaz

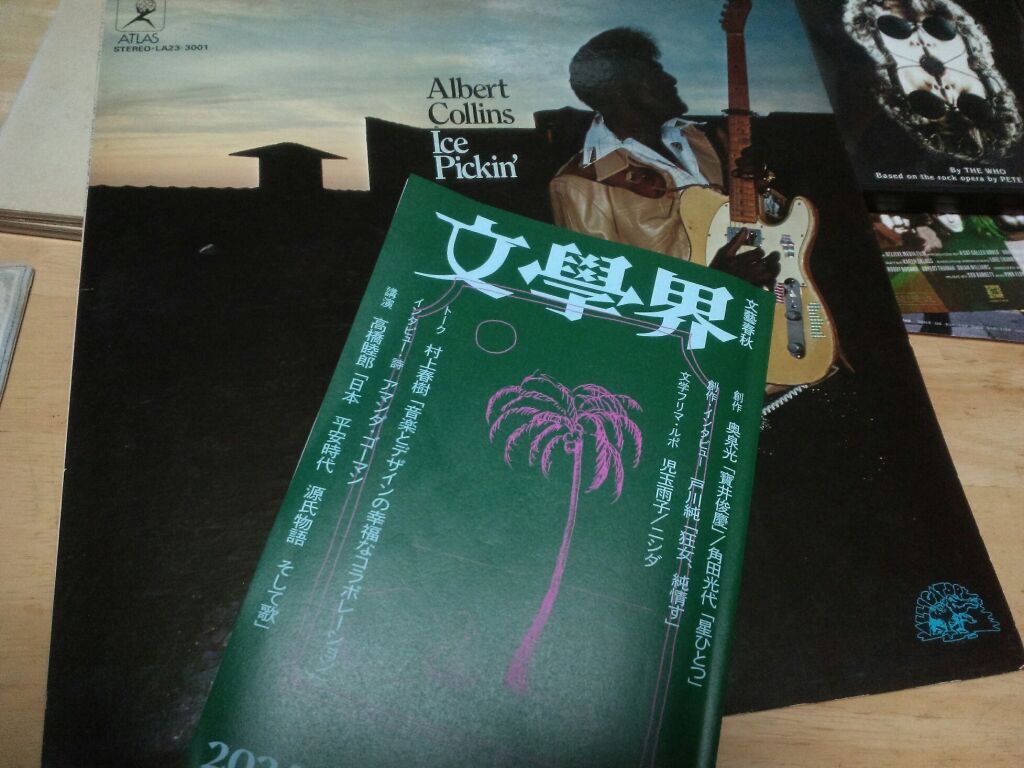

写真:7月某日、戸川 純さんが処女小説を発表という知らせを受け購入した文学雑誌、「文學界」2024年8月号。

タイトル『狂女、純情す』だって。すげぇ。

そして、この小説のあとに掲載されている彼女へのインタビュウを含め、たいへん興味深く読了しました。

んで、先日のザ・スリックスの練習でベースの淳三郎に「戸川純が小説を発表したぜ」って言ったら「マジすか。絶対に買います」って彼は答えた。

そんなのが単純にうれしいんだ。

![]() |

No.1716 - 2024/07/22(Mon) 00:17:52

|

| ★ ギターにまつわる話 / 淳吉郎 | |

どんなひとにもお似合いの楽器があると思っています。

どうやらわたしはギターだったらしく。

でも、自分がギターを選んだ、のではなく、ギターに選ばれた、そんな感じ。

んで、わたしにとってそれは楽器というよりも「ギター」という名のでっかい空間。

その中にはギターを弾くすべての人たちが存在していて。

ジミヘンやペイジやキースやピートやウェラーを始めとする憧れの大スターや、今月末にテホムでご一緒するコージくんや一葉くんや犬くんもみーんな一緒に。

もちろん、ギター本体やアンプやエフェクターやその他の機材もご一緒。

そして、世界各国のギター・メーカーもギター・ショップもギター職人も。

すべて、ギター様に導かれてしまったのか。も。

7月某日。某国産ギター・メーカーが稼働を停止するというニュースを耳にした。

わたし自身はそのメーカーとは接点がないのだけど、上述したとおりだからやっぱり悲しいし、残念という気持ちになった。

「やりきれない気分」というのは、もしかしたらこんなことを指すのかもしんない。

数年前に米国の老舗メーカーであるギブソンが同様の状態になって、それもショックだったが、現在は老舗ジーンズ・メーカーの強力なサポートを得て稼働しているらしく。すげぇ。

今回のメーカーもなんとかなれば、と思う次第。

ギターを始めとするすべての楽器から放たれる響きが大好きです。

B.G.M.「THE CLIQUE / SELF PRESERVATION SOCIETY」

1995年発表、英国のモッド・リバイバル・バンドの最高峰、ザ・クリークのアルバム。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

2024/7/27 (土) 浜松TEHOM

HIT A TARGET vol.12

《the 1970 新作アルバム『LAST TEN YEARS』レコ発》

O/S 18:00/18:30

2000円+1d 500円

【出演】

RANGSTEEN

WHIZZ

the 1970

THE SLICKS

【DJ】

tadaz

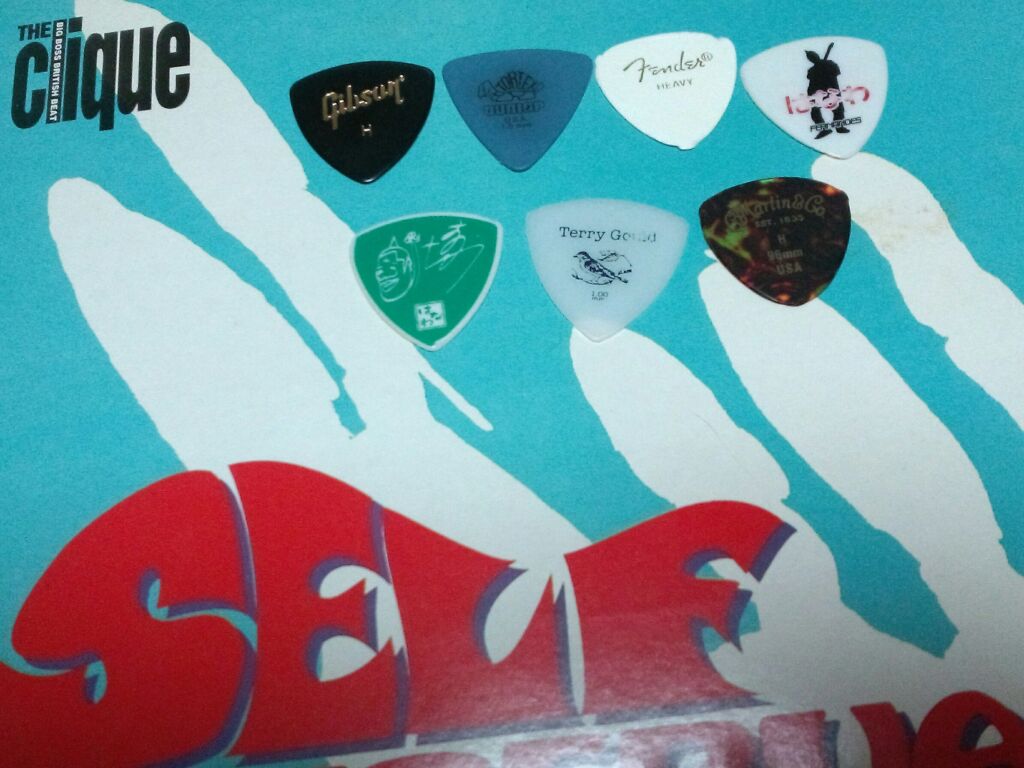

写真はギターを弾くときに使うピック各種。

左上にあるギブソン社製のピックを長年、愛用してきた。

だがしかし、どうやら生産停止らしく、店頭はおろかネットで探しても見つからない状況とあいなり。

代替品を探すため写真のとおりいくつかのピックを試したが、ちょっとした形状の違いや、厚さ、握った時の触感など、なかなか簡単には見つからないのです。

「弘法(こうぼう)は筆を選ばず」なんつーことわざには吾輩、まだ数千マイルぐらい離れているようで。

ってか、ピックに選ばれてないのかも(笑)

![]() |

No.1715 - 2024/07/17(Wed) 00:17:03

|

| ★ 某日日記 / 淳吉郎 | |

7月某日。夏の風物詩のひとつである高校野球が静岡県でも開幕。

今年は108校の参加らしく。

購読する新聞では全校における登録選手を紙面にて紹介。

そんな中、108人の主将に好きな曲をあげてもらうアンケートも併せて実施したらしく。

西暦2007年以降に生まれた彼ら球児がどんな曲を好むのか、に興味があり拝見。

ほとんどが知らない邦楽曲だったが、おもしろいのも散見され。

静岡だけに『天城越え』(でも、高校野球児がカラオケで唄うの?)とか、『ケセラセラ』『今宵の月のように』『人にやさしく』『情熱の薔薇』には「へぇ〜」と思った次第。

そうか、良い楽曲はカキーンと時空をかる〜く飛び越えるってこと。か。

球児のみなさん、陽光の満天スポットが注ぐ野球場っつーステージを楽しんでください。

7月某日。浜松のライブハウスforceにてライブ観戦。

音楽仲間、石田SAIKOUことミッキーさん主催のイベント「TOP FIGHT vol.10」へ。

出演順にShapelesS、mad bias、KUMONOS、Barefoot、CR戦国乱舞、Remind of Fate。

いわゆる音楽ジャンルで呼ぶところのハード・ロック〜ヘヴィ・メタル〜スラッシュ・メタルの流れを組む楽曲をオリジナルで演る出演陣のみなさま。

ライブを観る際にはいつでもバンド全体の演奏を聴くけど、わたしはギター担当でもあるため、やっぱりギターにはとりわけ注視・注目・注耳でございます。

そう、この日に出演したギターリストの方々は、俺が100年かけても到達できないような速弾きのオン・パレード。すげぇ。

だがしかし、もし、仮に100年かけてあんな速弾きができたとしたら、わたしはその時、157歳ってことであり、それもいかがなものかと思う次第でもあり。うーむ、どうしようか。

音楽はいっつもわたしを悩ませる。

すべてのライブが終わって感じたのは、音楽を演るにおいて演奏力は大切だけど、楽曲の完成度も重要ってことを再確認できたってことです。

主催のミッキーさん、出演されたみなさん、おつかれさまでした。ありがとう。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

先日、the 1970より連絡をいただき、バンドの新作アルバム完成に間に合うので音源を発売できるとのこと。ヤッターっ!。

なので、イベント名にサブ・タイトルも付け加えます。

みなさま、世界中でいっちばん速く彼らの新音源を手に入れることができるのはこの日だに。

よろしくです。

2024/7/27 (土) 浜松TEHOM

HIT A TARGET vol.12

《the 1970 新作アルバム『LAST TEN YEARS』レコ発》

O/S 18:00/18:30

2000円+1d 500円

【出演】

RANGSTEEN

WHIZZ

the 1970

THE SLICKS

【DJ】

tadaz

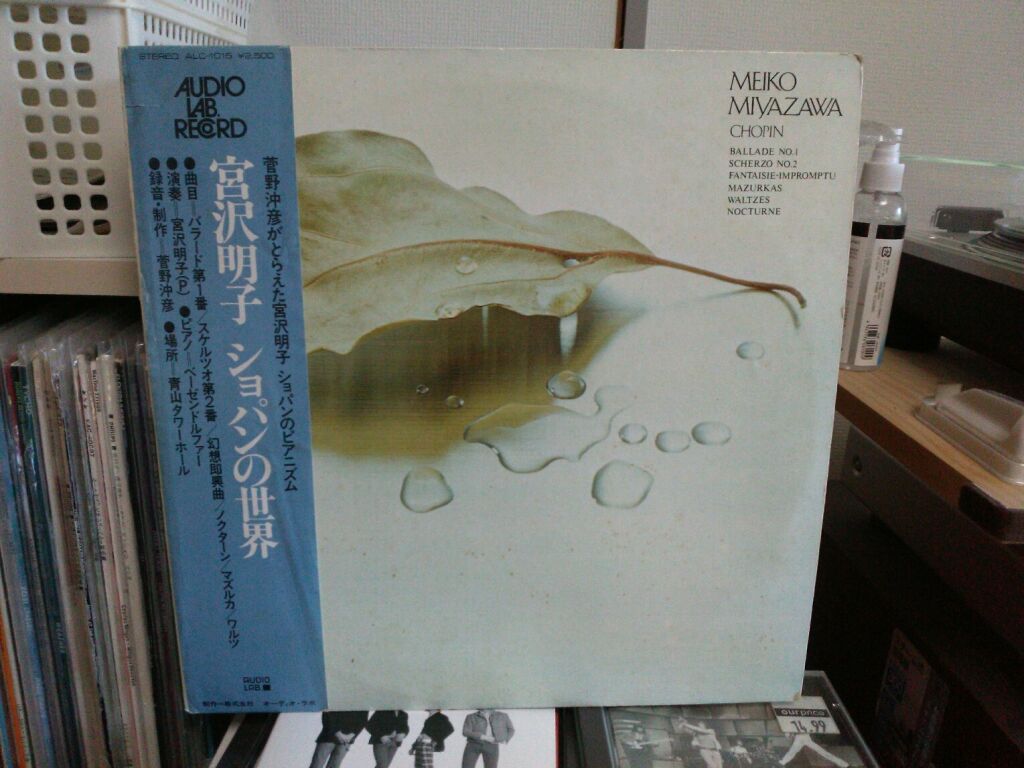

B.G.M.「宮沢明子/ショパンの世界」

昭和を代表するピアニスト、宮沢明子(めいこ)さん1974年発表のショパン集。

昨年に気づいたんだけど、めっちゃくちゃ暑い日にショパンのレコードを部屋でかけると、室温が下がったように涼しく感じるのです。

なので本日も聴いている次第。

そして、グッド・ミュージックで勝手に熱くなっている始末。

![]() |

No.1714 - 2024/07/07(Sun) 17:54:01

|

| ★ 某日日記 / 淳吉郎 | |

6月某日。浜松のライブハウス、だいだいにてライブ観戦。

フルハーツ・フルーキーさん主催のイベント「ゆるゆるロック」へ。

出演順にフルハーツ・フルーキー、ちひるね、ふんばるズ aka Wユウキ、Emon Deniker(敬称略)。

齢(よわい)20代から60代という出演陣がそれぞれに織りなす音で、まーさーにわたしはゆ〜るゆる。

それは酔いすぎてとかではなく、音楽に対するみなさんのスタンスが気持ちよくって、ゆ〜るゆる。

どうして音ってのは、そんなに正直なのだろう。

気持ちよさにカコつけて、お酒をお代わりして、さらにゆ〜るゆる。

気がつくと、眼のまえにはラセン階段が上空に向かってゆ〜るゆる。

それはまるで、マーシャル・アンプに直結したカール・コードが伸びてゆくさまにちょっぴり似ていて。

そんな光景をこよなく愛するわたしですから、思わず空に歩をすすめたくなり。

階段に右足を乗っけると、そのステップ面はペイズリー柄だったのさ。

♪てんごぉ〜くぅ〜れぇ〜っしゃ〜にぃ〜とびのおって〜ゆこぉおう〜♪

どこからか甘い納豆みたいな唄声が聞こえてきた。

われにかえる「いや、おいらはまだこの世界にいたい。だって今月の終わりにはラングスティーンやウィズやthe 1970やDJ只っという大好きな仲間たちとのイベントがあるんだい」

気がつくと自部屋だった。

そうか、あのイベントの出演者の音でわたしはゆ〜るゆるとなり、もしかして一線を超えてしまうところだったのかも。

それどころか、あのイベント自体がホントに催されたものかも疑わしくなってきた、ゆ〜るゆる。

ああ、音楽ってホントにこわい。

そして、ここまで合計6回「ゆ〜るゆる」って執筆したため、「ゆ」って打った瞬間に「ゆ〜るゆる」って予測変換してしまうわたしのパソコン。

ああ、もうやだ。みんなこわい。

だいだいに出演したみなさん、お疲れさまでした。ありがとう。

さあ、7月になりました。

豊橋市二川のライブハウス、AVANTIの月刊小冊子「ヤモリタイムス」7月号にてわたしの800字コラム『淳吉郎のロックンロール・ワンダーランド』が掲載されてまーす。

下記からよろしくどーぞ。

https://avanti-music.com/yamoritimes_28/

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

2024/7/27 (土) 浜松TEHOM

HIT A TARGET vol.12

O/S 18:00/18:30

2000円+1d 500円

【出演】

RANGSTEEN

WHIZZ

the 1970

THE SLICKS

【DJ】

tadaz

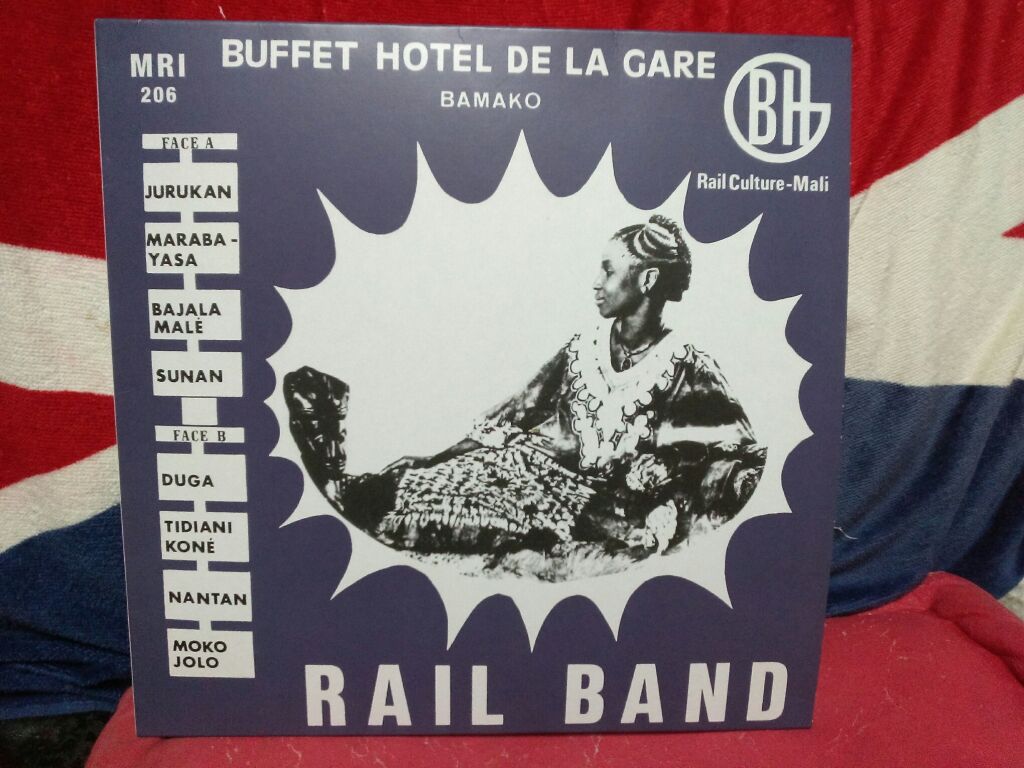

B.G.M.「RAIL BAND / BUFFET HOTEL DE LA GARE」

西アフリカ、マリ共和国のバンド、レイル・バンドが1973年に発表したアルバム。

これを浜松が誇るレコード・ショップ、SONE RECORDSにて購入。

店主クワちゃんの巧みなレコード紹介文章を読んで即決購入。

聴いたんだけど、これ、とんでもなくカッコいい。

どうやらアフリカン・ジャズ・ファンクというくくりでの名盤らしく。

こんな音楽もいいな……だなんて。

ああ、もうやだ。音楽ってホントにこわい。

![]() |

No.1713 - 2024/07/02(Tue) 21:58:47

|

| ★ 6月30日にまつわる話 / 淳吉郎 | |

「思い出だけが きらめくようじゃ しらけた人になりそうだ」

そう唄ったのはブルーハーツ時代最終期の真島昌利さんです。

どーゆーわけかわかりませんが、わたしもおんなじ感覚。

過去を振り返ることにはあんまし興味がありませぬ。

でも、本日は6月30日なんで、ちょっぴり振り返ってみます。

20年前となる2004年6月30日にシーナ&ロケッツが浜松でライブを演った。

場所は浜松市役所南側に存したライブ・バー、ポルカ・ドット・スリムにて。

当日の午後3時過ぎに当時ザ・スリックスのベース担当サトシくんと一緒に浜松駅新幹線改札口前で鮎川夫妻のお出迎え。

新幹線が到着し、やがて黒づくめの出立(いでたち)にサングラスを掛けたおふたりが改札口向こう側の階段上に現れた。

その瞬間、サトシが言った「カッケー!」

そうです、シナロケで育っていない20代後半の彼でも感じてしまうおふたりの「カッコよさ」がこの時点で立証された次第。

シナロケの浜松ライブを待ち焦がれていてくれたたくさんのお客さん、そしてフクちゃんを始めとする当時のたくさんのバンド関連の友達のご協力のおかげでライブは大成功。

打ち上げは、そのままポルカで。

鮎川さんに対しいろんな会話や質問があるなか、フクちゃんがこう言った。

「あのぉ、鮎川さん、ジュンちゃんとぼくはストーンズのカバーバンドを演ってるんです、ザ・ローリング・ミストーンズっていう……」

彼が言い終わらないうちに鮎川さんがこう言う「うん、俺も演っとっとよ、ハート・オブ・ストーンっちゅう」

そりゃあ、天下の鮎川さんがストーンズのカバーバンド経験がないわけないことはみーんな知ってます(笑)

だがしかし、彼はぼくらふたりに対抗するように「俺も演ってる」って言ったんだ、まるで隣町にいる年上のロック兄ちゃんみたいに。

ポルカ・ドット・スリムは控室がないお店だったんだけど、さすがにそれはまずいら、ってことでライブ当日はおんなじビルの4階にある空室を控室として使用させていただきました。

上述したとおり、当時のたくさんのバンド関連の友達のお力をお借りして単なる空き部屋だった場所をロックや映画関連のポスターを張り巡らしたり、シーナさんの着替えスペースも作ったりしてカッコいい控室にした。

んで、打ち上げが終わってシナロケのみなさんがお帰りになる時、鮎川さんがこう言った。

「控室にボブ・ディランのポスターあったと」

「はい」

「あれ、俺が今まで見たことないポスターやね」

「そうですか。あれぼくのポスターなので、良かったら差し上げます」

「おーう、ありがとう」

翌日の午前中、ホテルへ行ってお見送り。

ホテルのチェックアウト時間、10時を大幅に超えた時間におふたりがホテル・ロビーに現れた。

「おーう、ありがとね、昨日は」と鮎川さん。

「ありがとね、サイコーやったよ。でもちょっと暑かったよね」なんて、シーナさんがハスキーな声で可愛(かわい)く笑う。

チェックアウトを済ませるやいなや、ホテルのおばさんが走ってきた。

「あのぉ、ポスターを忘れてますぅ」

「おおおー、ありがとね」と鮎川さん。

そう、それはぼくがプレゼントしたディランのポスターだったんだ。

その年の後半に発売された雑誌にて鮎川家3姉妹を含む鮎川家特集記事が組まれたのです。

その中に掲載された数枚の写真の中にディランのポスターがしっかりと映っていて俺は「わおっ」っち言った。

数日後、東京まで観に行ったシナロケのライブの打ち上げで鮎川さんはぼくを見つけるとこう言った。

「ジュンキチローにもらったディランのポスター、雑誌の撮影で使わせてもらったよ」

うん、鮎川さんはそんなひとなんです。

2004年6月30日。

あの日から、なんか俺んなかで「特別なスイッチ」が入った気がしてます。

そして幸運なことに、それは現在も続いているんだ。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

2024/7/27 (土) 浜松TEHOM

HIT A TARGET vol.12

O/S 18:00/18:30

2000円+1d 500円

【出演】

RANGSTEEN

WHIZZ

the 1970

THE SLICKS

【DJ】

tadaz

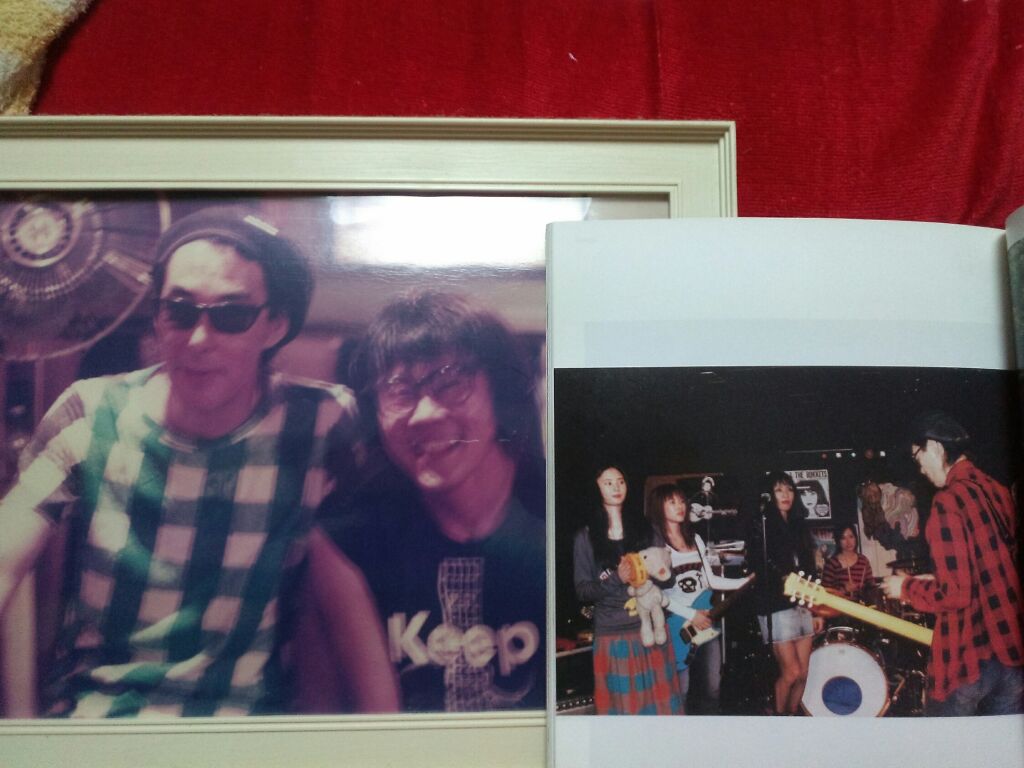

写真左は当時の友人ライバル・バンド、プレハブでギターを弾いていた一平休撮影のツーショット・写真でございます。

写真右は雑誌「SWITCH」2004年10月号の37ページ。シーナとルーシーのあいだでディランがギター弾いてます。

![]() |

No.1712 - 2024/06/30(Sun) 20:19:19

|

| ★ (No Subject) / 淳吉郎 | |

週末ビール補充のため、正午あたりにスーパーマーケットに行った。

駐車場で見かけた女子高生がルーズ・ソックスだった。

時代はまわるのか。

時代遅れも一巡して最先端か。

写真は2002年発表、ハイウェイ61のシングル『レット・イット・シャイン』。

![]() |

No.1711 - 2024/06/29(Sat) 14:53:50

|

| ★ (No Subject) / 淳吉郎 | |

来たーっ!

アナー亜紀 Tシャーツっ!

どカッケーっ!

![]() |

No.1710 - 2024/06/19(Wed) 20:40:53

|

以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば

投稿後に記事の編集や削除が行えます。