THE SLICKS BBS

ライブ告知です。

「やらまいかミュージックフェスティバルinはままつ」にThe Whoのトリビュート・バンド、The Who族にてギターで出演。

10月12日(土) 浜松forceにて18時前後からの予定。

入場無料。

(THE SLICKSの出演はございません)

| ★ エボニー・アンド・アイボリーにまつわる話 / 淳吉郎 | |

ロックやらジャズやらブルースやらクラシックやら、そんな音楽のなかから響いてくる鍵盤の音が好きです。

でも、音楽に目覚めた10代の頃は、どっちかっつーと苦手だった記憶がある、その音が。

おそらく「おタカくとまっている感じ」がしたんだろう。

だって、教室でピアノが弾けるクラスメートって、そんな感じだったから(笑)

いや失礼、ピアノ・キッズだった方々。

鍵盤の音をカッコいいと感じ始めたのは20歳を越えたころ。

きっかけはストーンズだったか、ビートルズだったか、ドアーズだったか、あるいはトム・ウェイツやキャロル・キングだったのか……ん〜覚えてない。

でも、そんなグッド・ミュージックが鍵盤楽器のすばらしさをなにげなく、さりげなく、しっかりと教えてくれたんだ。

♪もしも〜ピアノが〜弾け〜た〜なら〜♪うん、まーったく同感です、昔も今も。

11月某日、浜松ズート・ホーン・ロロにてニッポンを代表するロックンロール・ピアノ弾き、伊東ミキオさんのライブを観た。

ロロにはすばらしいグランド・ピアノが設置されているのだが、その黒鍵(エボニー)と白鍵(アイボリー)を叩きながら「うわぁ〜生ピアノ、サイコ〜」とミッキーさんは幾度も言っていました。

わたしもミッキーさんが奏でる生ピアノを聴きながら「うわぁ〜生ピアノ、サイコ〜」と心のなかで幾度も言った。

確実にひとつだけ言えるのは、どんな楽器であれ、音ってのは「その楽器が鳴る」のではなく、「その演奏者が鳴らすもの」ってことです。

一般的に「名器」「ビンテージ」って呼ばれる楽器ならば、どんなひとが弾いてもイイ音が出るわけではない、ってこと。

鮎川さんのあのレスポール・カスタムは、彼だからこそ「あの音」が響いていたんだ。どんな腕達者なやつが弾いたってあの音は出ません。

そしてその日、ミッキーさんのライブは、ミッキーさんの人柄を含むすべてがまるごと凝縮されたライブだったんだ。もうサイコーっ!

主催のショウちゃんミホちゃんご夫妻、おつかれさまでした。ありがとう。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

ワタナベマモル《命の次にロックンロール・ツアー 2023》

☆12/16(土) 浜松 TEHOM

☆開場/開演 18:00/18:30

☆料金 2500円(1d別)

☆出演

ワタナベマモル

タオル

マシス

THE SLICKS

☆DJ 只っ

B.G.M.「THE KINKS/CELLULOID HEROES」

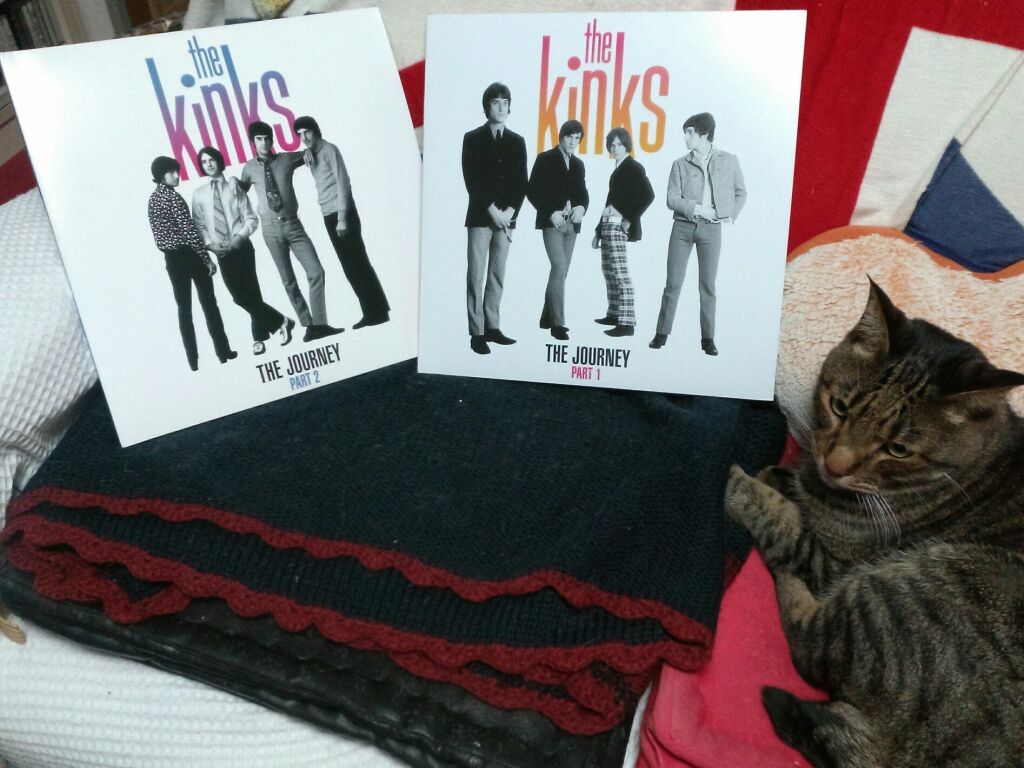

写真はバンドの結成60周年を記念して今年の4月と11月にそれぞれ発売されたアンソロジー・アルバム『THE JOURNEY PART 1』『THE JOURNEY PART 2』の2枚。

ぼくにとってキンクスはビートルズ、ストーンズ、フーよりも英国を感じるバンド。

単なるベスト盤と違って、このアルバムはメンバーの選曲らしく「これ来たかー」満載のバッチリなアルバム。

「セルロイド・ヒーローズ」はPART 1の後半に収録。

この曲は個人的に大好きな曲。

もちろん哀愁あるピアノの音も響いています。

![]() |

No.1674 - 2023/11/29(Wed) 22:59:44

|

| ★ タイミングにまつわる話 / 淳吉郎 | |

ニッポンを代表するマエストロ、小澤征爾さんは本職であるクラシック以外にジャズやブルーズも聴くとのこと。

60年代にシカゴに滞在していたことがあるそうで、当時、週に3日か4日は現地のブルーズ・クラブに通っていたんだって。すげぇ。

そしてビートルズがシカゴに来た時もチケットを手に入れることができてライブを観てるんだって。すげぇ。

でもお客さんの歓声ばかりで演奏はまったく聴こえなかったんだって。すげぇ。

小澤さんのような体験とおんなじように、同時代を生きていれば、同時代の音楽家のライブを体験することができます、タイミングがあえば。

逆の言い方をすれば、タイミングがあわなくてライブ体験を逸することもあるわけであり。

文明が高速度で進化している現在ですが、残念ながら「タイム・マシーン」や「どこでもドア」は現時点でも、わたしたちの「想像の世界の産物」であるわけであり。

わたし自身のライブ未体験バンドのうち、いま一番観たいバンド、それはAC/DCです。

11月某日。浜松窓枠にてライブ観戦。

ハママツのAC/DCカバーバンド、AK/ON(赤鬼と読みます)を観に行った。

全5バンド出演のイベントの中で彼らはトリで出演。

35分の持ち時間で5曲を演奏。

たった5曲なのに、AC/DCライブにおけるポイントを完全に踏まえたその演奏に打ち震えたわたしは、途中で落涙するのを必死でこらえたんだ。

つまり「ようやくAC/DCのライブを観れたぜ、俺は」って錯覚しそうだったのです。

AK/ONのみなさん、おつかれさまでした。ありがとう。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

ワタナベマモル《命の次にロックンロール・ツアー 2023》

☆12/16(土) 浜松 TEHOM

☆開場/開演 18:00/18:30

☆料金 2500円(1d別)

☆出演

ワタナベマモル

タオル

マシス

THE SLICKS

☆DJ 只っ

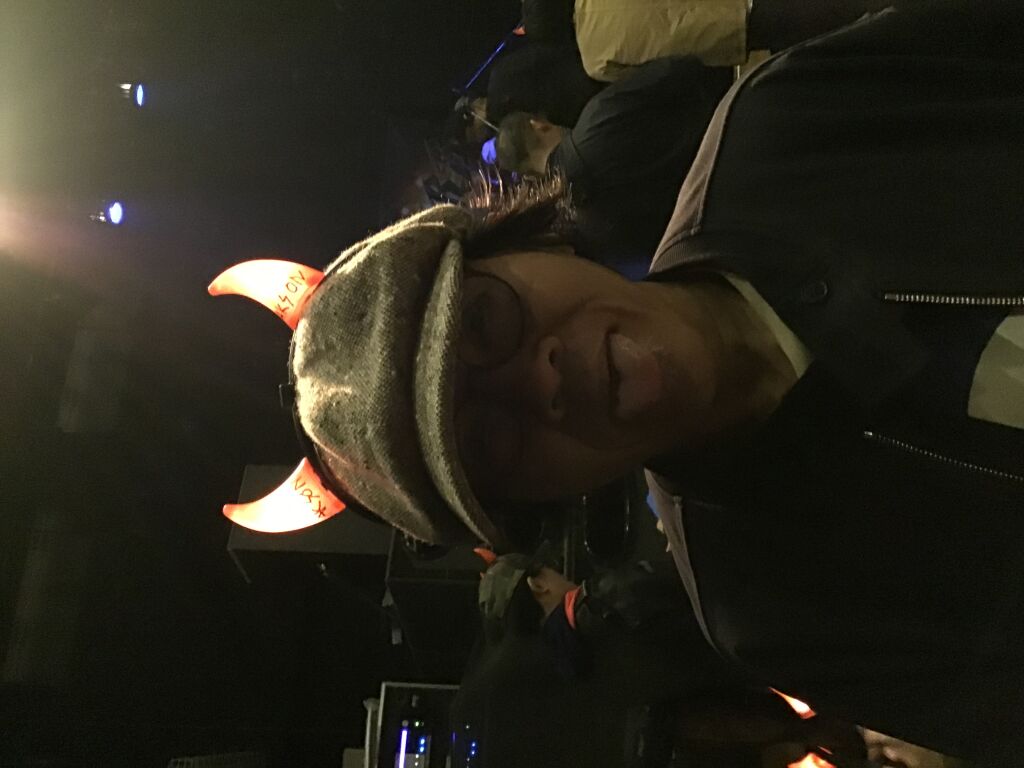

写真はAK/ONライブ恒例の配布カチューシャ「アンガス・ヤング・モデル・アカツノ」を被る筆者でございます。

アンガスは小柄な方で、公表身長は158センチメートル。

実はぼくと2センチメートル違いなんだ。

自分より背丈が高い方々に対し、昔も今もうらやましさ満点のわたしにとって、彼の身長を知った時は「わぁ、一緒じゃん。俺でもなんとかなるかも」って勇気をもらった。

あの日からずーっと、勝手に、親近感を抱き続けているわたしは、いいタイミングで彼に出会えたと思っています。

![]() |

No.1673 - 2023/11/19(Sun) 20:24:50

|

| ★ 体感温度にまつわる話 / 淳吉郎 | |

10月から衣替えだったのに道ゆく学生たちの半数は夏服、半数は冬服。

そんな11月第一週。

それは地球温暖化のせいなのか、あるいは単に個人差の問題なのか……だとしても、それは「体感温度」というプライバスィ〜・レベルの問題なのであろう。

だがしかし、太陽が作成するわたしたちの影の色合いや形は今も昔もおんなじまんまです。

まあ、子供のころよりちょっとだけ背が伸びたから、影も少し長くなったけど。

11月某日。浜松のライブハウス、テホムにてライブ観戦、WHIZZ企画『INSIDEOUT 10』へ。

出演はWHIZZ、VÄNSUUT、ALIBICOUNTS、THE GERØSの全4バンド。

ウィズの企画だけに、とんでもない夜だった、やっぱり。

とんでもないけど、どうやらその日はテホム全体が『パンク・ロック魔界』という名の空間に飛んでいた気がする。

あるいは、魔界に誘(いざな)われていた、あの場にいた誰もが。

だがしかし、みんなの表情はゆるやかで、精鋭DJが繰り出すレコードで揺れていました。

ああ、パンク・ロックって、なんてサイコーなんだろう。

その日は出演した全バンドが放つ楽曲やライブ感がそれぞれ際立っていてすばらしかった。

つまり、「ライブ・ハウス体感温度」というプライバスィ〜・レベルの体温計において、わたしのメーターは振り切っていたのです。

おそらく、確実に、あの場にいたすべてのひとのメーターが振り切っていたはず。

ウィズのみなさん、おつかれさまでした。ありがとう。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

ワタナベマモル《命の次にロックンロール・ツアー 2023》

☆12/16(土) 浜松 TEHOM

☆開場/開演 18:00/18:30

☆料金 2500円(1d別)

☆出演

ワタナベマモル

タオル

マシス

THE SLICKS

☆DJ 只っ

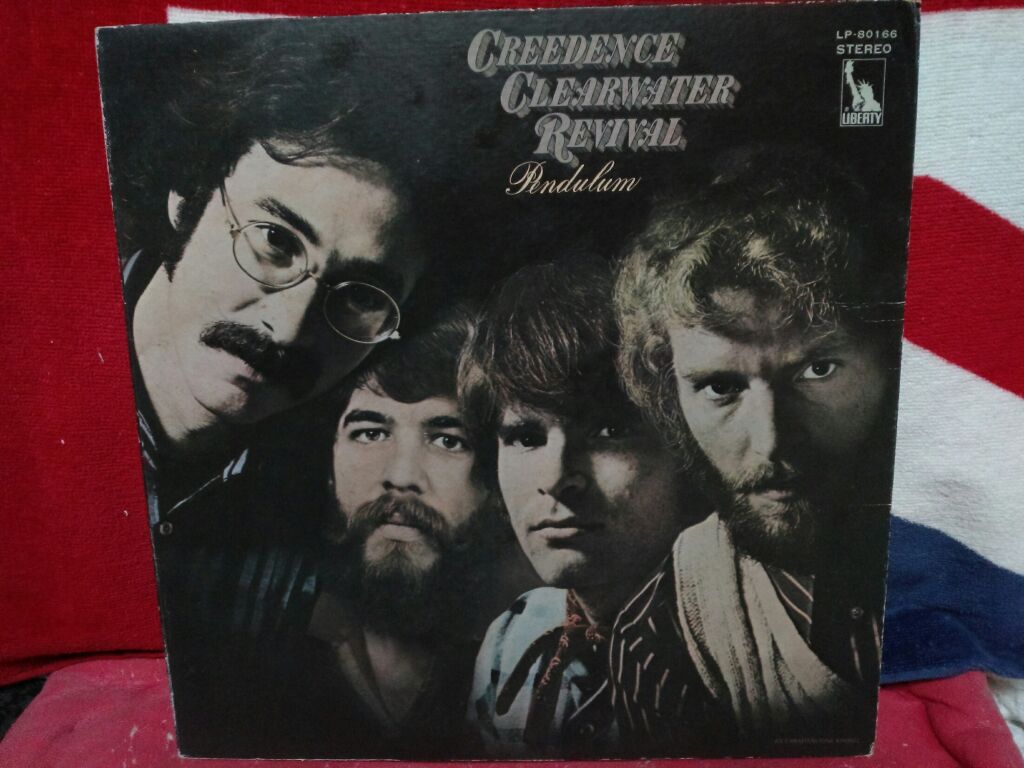

B.G.M.「CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/HEY TONIGHT」

C.C.R.1970年発表のアルバム「ペンデュラム」B面2曲目に収録。

いきなり始まるイントロのギターの音色とフレーズが昇天レベルのカッコよさ、そして色気を感じます。

なによりも収録時間が2分42秒ってところがもうサイコー!

もしかして聴いてるうちに血圧があがり、体感温度ならぬ実体温が上昇し、視力だって回復してるかも。

だって、60年代の音楽を聴いて「過去から未来がやってきた」って言ってるひともいるぐらいだから。

![]() |

No.1672 - 2023/11/15(Wed) 23:25:15

|

| ★ 某日日記その弐 / 淳吉郎 | |

11月某日。とある古本屋を訪(おと)のうた。

場所は浜松市中区元目町に存する八月の鯨という店。

初めての店だったが、知らない店へ訪問するのはいっつも楽しい。

入店すると8畳くらいのちいさな空間、そこで高齢の方々が珈琲を飲みながら談笑していた。

実はここがポイントであって、「コーヒー」ではなくって「珈琲」なのです、わたしのファースト・インプレッション……もとい第一印象が。もうサイコー!

オーナーの方と高齢来客者のユルユルとした会話を聞きながら中古本、および推定200枚のLPレコードと推定100枚のシングル・レコードの中古盤を見る。

数冊の本と数枚のレコードを購入した、8畳くらいのちいさな空間のお店なのに。

これは、特濃な品揃えだったと言えよう、乳牛から搾り取ったばかりのミルクのような。

そんなに大きくないけど、いい本やレコードがあるお店や、いい演奏が鳴っているライブハウスがわたしは好き。

ザ・ルースターズの大江さんもこう唄ってます。

♪そんなに美人じゃないけど とってもかわいく笑ってみせる♪

11月某日。音楽仲間ナカニシとマーちゃんのレコ発ライブへ。

場所は浜松市中区田町に存するTEHOMという店。

おふたりは今夏、「サバティエの纏り縫い」という6曲入りスプリット音源を発表、そしてこの夜がレコ発なのでした。

共演は音源のアートワークを担当した透湖さんとデザインを担当した大石裕美さんという、これまた浜松界隈では泣く子も黙るステージを繰り広げるおふたり。

この日のテホムは先日のGRIND HOUSEに負けず劣らずな薄暗い照明だった。

だがしかし、わたしは今回「ネコは暗闇でもしっかり見える」にあやかった通称『ネコ目戦術』を採用しませんでした。

わたしが取ったのはステージを観ずに目を閉じて聴くという戦術。

ライブが始まるとこの戦術が功を奏して、どっぷりと4人の演奏に精神をゆだねることができたんだ。

なぜなら4人とも日本語詞ならびに楽曲において、確固たる世界観を構築していたから。

高揚した気分の帰路、電車の中で一句。

『目をとじる 百花繚乱 ひとひとり』

ナカニシ、マーちゃんを始めとする出演者のみなさま、おつかれさまでした。ありがとう。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

ワタナベマモル《命の次にロックンロール・ツアー 2023》

☆12/16(土) 浜松 TEHOM

☆開場/開演 18:00/18:30

☆料金 2500円(1d別)

☆出演

ワタナベマモル

タオル

マシス

THE SLICKS

☆DJ 只っ

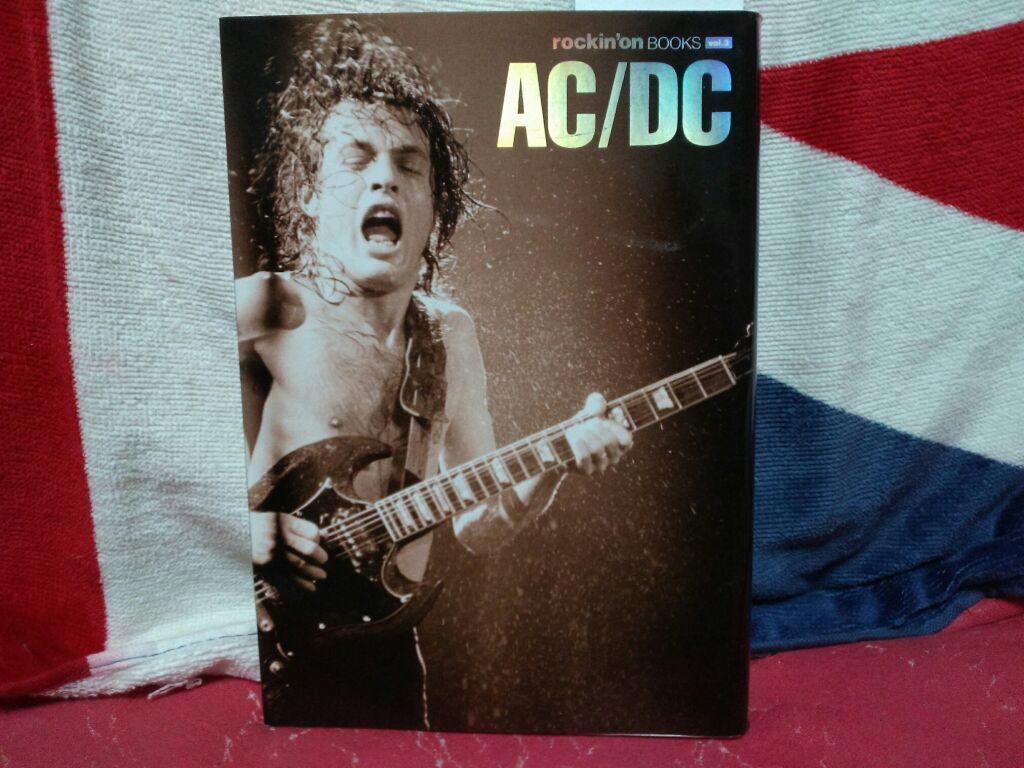

写真:「rockin’on BOOKS VOL.3 AC/DC」

今回購入した本のひとつ。

老舗ロック雑誌ロッキンオンが2010年に発刊したAC/DCのガイドブック。

古本なのに新品同様!

バンドのエピソードも知ることができるし、伊藤政則さんを始めとする執筆者の愛ある言葉の数々もすばらしい一冊です。

そして、やっぱり、本ってネットでは味わえない趣き(体温)があって好きです。

![]() |

No.1671 - 2023/11/08(Wed) 22:46:08

|

| ★ 某日日記その壱 / 淳吉郎 | |

11月某日。久しぶりに野球の試合を見た。

どちらのチームのファンでもないのだが、チビッコの頃、「将来の夢は?」なんつーありきたりの質問に「プロ野球選手っ!!!」つってビックラ・マーク3個つきで答えていたぼくちんだから、やっぱり血が騒ぐ。

今年は春先のニッポン・チーム世界一に始まり、大谷選手のホームラン王獲得、そして今回の大接戦のニッポン・シリーズ、まさしくニッポン中の野球ファンにとってスペシャルな一年でした。

10月某日。音楽仲間ユータくんの弾き語りライブへ。

場所は浜松市中区上島町に存する100cafeというカフェ。

初めての店だったが、知らない店へ訪問するのはいっつも楽しい。

そして店内はストーンズを始めとするロック・バンドのポスターが幾つも貼られている店だった。もうオッケー!

ユータくんの演奏を観るのは15年ぶりぐらいじゃないだろうか。

そしてライブはその年月の間、彼が音楽を片時も離さずに生きてきたことを立証するものだった。

ユータくん、おつかれさまでした。ありがとう。

10月某日。音楽仲間ショウくん企画のイベントへ。

場所は浜松市中区池町に存するGRIND HOUSEというバー。

初めての店だったが、知らない店へ訪問するのはいっつも楽しい。

店頭にはハーレーを始めとする改造されたバイクが数台あった。すでにオッケー!

この日は全5組の出演だったが、ショウくんはもとよりビートシーカー、グッドタイム・ローラーズという3組はそれぞれが自主企画を行っている方々で、ぼくのバンドはそれぞれお世話になっている。ありがとう。

薄暗い店内なのだが、ステージの部分はとりわけダークで。

ネコは暗闇でもしっかり見えるというから、わたしは出演者の顔をネコ目で見つめることにした。

だがしかし、残念ながらわたしはネコではありませんから、付け焼き刃のネコ目戦術ではやっぱりむずかしく。

岡田監督や中嶋監督だったらどんな采配をしたであろう、と思った次第。

そして、この夜は前述した3組はもとより全出演者がサイコーのライブだった。

つまり、ネコ目気取りのわたしなのに実際は垂れさがりっぱなしの目尻だった模様。

ショウくんを始めとする出演者のみなさま、おつかれさまでした。ありがとう。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックスの次のライブです。

ワタナベマモル《命の次にロックンロール・ツアー 2023》

☆12/16(土) 浜松 TEHOM

☆開場/開演 18:00/18:30

☆料金 2500円(1d別)

☆出演

ワタナベマモル

タオル

マシス

THE SLICKS

☆DJ 只っ

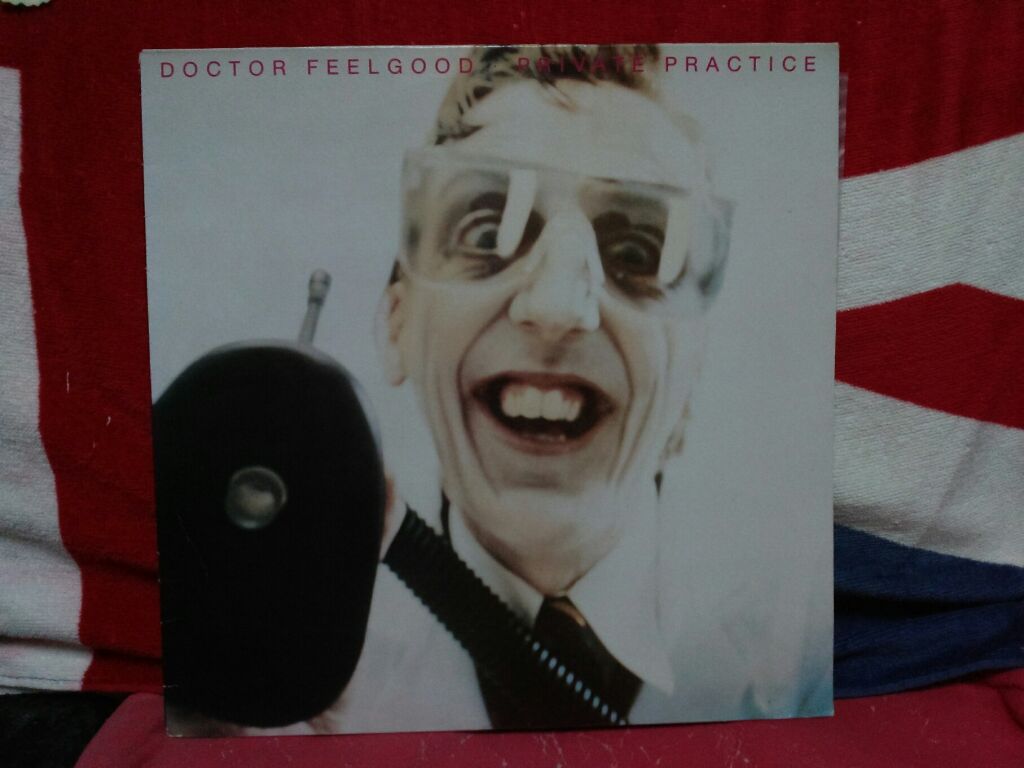

B.G.M.「DR.FEELGOOD/PRIVATE PRACTICE」

1978年発表、ドクター・フィールグッドの5枚目のアルバム。

ウィルコのギターもサイコーだけど、ジッピーのギターもサイコー!

ひとと会話などをしているとそのひとの「育ち」みたいなものを感じることができます。

それとおんなじように、ギターリストのギターを聴いていてもそのひとの「育ち」や「お里」を知ることができる。

ジッピーは混じりっけなしのロックンロールだね。

いつの日か、お会いできた時「なにからしゃべろうかな」なんて考えちゃいます(笑)

![]() |

No.1670 - 2023/11/08(Wed) 22:45:09

|

| ★ 新作に導かれる人生にまつわる話 / 淳吉郎 | |

高校生時代にバンド活動を始めたのだが、卒業後もそのバンドのボーカルとドラムとはつきあいが存続した。

ふたりはそれぞれ東京と横浜の大学へ進学し、わたしは地元で働き始めた。

長期連休の際にわたしがあっちへ赴(おもむ)き、横浜郊外にあるボーカルのアパートにて3人で飲み会、というシステムです。

特にボーカルは高校時代からギターを弾いてたこともあり、大学生になるとギター担当としてバンド活動を始めていて、飲み会の際にはギター談義に花が咲いた、もちろん満開で。

シーナ&ロケッツは1984年から1989年に掛けて毎年アルバムを発表している。

まさしくそれは、横浜郊外アパートでの飲み会開催が真っ最中の時代でございます。

高校2年の終わり頃に鮎川誠がマイ・アイドルとなったわたしですから、彼とのギター談義の際には「鮎川誠」という漢字3文字が連呼されるわけで、毎回。

ある時、彼がこう言った。

「おい、ジュン。おまえはシナロケがアルバムを発表するたんびに『今回のアルバムはサイコー』って言ってるに」

「え? うそ?」

「いや、ホント」

これは「どんなひとでも、自分のことを客観視できない」っつー事例のひとつでありましょう。

10月某日。シナロケは『幻の真空パックDEMO音源』というキャッチコピーの新作「1979 DEMO」を発表。

10月某日。ザ・ローリング・ストーンズは18年ぶりの新作「ハックニー・ダイアモンズ」を発表。

そして、その2枚をそれぞれ聴いたわたしはひとりごちる。

「おい、今回のアルバムはどっちもサイコー。1979年と2023年の音源から俺はこれからの道を再確認および再認識したぜ。音楽っていいね」

B.G.M.「FAT POP(VOLUME 1)/PAUL WELLER」

2021年発表のウェラーのアルバム。

マイ・ブラザー(ぼくのお兄ちゃん)健在。

なにが《MOD》かって論議はさておき、「自分のマイブームが常に変わり続け、そこに自分の新作のターゲットを絞り続けている彼」こそ俺にとってのモッド。なんです。

![]() |

No.1668 - 2023/10/29(Sun) 12:11:43

|

| ★ 某日日記 / 淳吉郎 | |

10月某日。浜松テホムへライブ観戦。

Emon Denikerさん主催のイベント「孤孤独研究所 スピンオフ 〜実録女ののど自慢〜」へ。

4人の出演者のうちEmon氏をのぞく3人が女性の弾き語り、DJのおふたりも女性でした。

トップはbebeさん。今回が初めてのライブとのことだったが、そんなことをこれっぽっち(人差し指と親指の間隔6ミリぐらいな)も感じさせないライブと楽曲だった。すばらしい。

2番目はちひるねさん。お上手なギターと可憐な唄声、そしてご自身の生活と社会情勢を細かく(キャベツの千切りだったら3ミリぐらいな)散りばめた楽曲。たとえば陽水さんの「傘がない」のような。すばらしい。

3番目はニシムラユキさん。エフェクター効果を駆使したギタープレイとちょっぴり甘い(砂糖小さじ3分の?Tぐらいな)唄声のユキ・ワールド。見上げればこの日もそれはテホムをおおい尽くしていた。すばらしい。

最後はEmon Denikerさん。90年代の欧米ロックを彷彿させる(映画館の銀幕スクリーン・サイズな)楽曲を打ち込みマシーンにあわせてエレキギターでのひとりバンド形態はこの夜も健在。すばらしい。

Emon Denikerさんを始めとする出演者のみなさん、楽しい夜をありがとう。

10月某日。浜松の映画館、シネマ・イーラでCCRことクリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルの映画を観た。

今回の上映に限らずシネマ・イーラはホントにセンスのいい素晴らしい映画館。

CCRはわたしがティーンエイジャーの頃である35年以上前にファンになったのだが、どーゆーわけか映像を拝見した経験はそれほど多くはなく。

そして、今回の映画を観て感動に打ち震えたわたしは自分の原点を再認識していた次第。

それは黒人以外の人種がどうやって「あの感覚」を消化して、それをロックンロール・ミュージックに昇華させるか、という点でございます。

もちろん、あの感覚というのは曲構成だけではなく、世界情勢と自身の生活環境をどうリンクさせて「言葉」にするか、という部分であり。

帰り道、年甲斐(としがい)もなく少しだけスキップしてしまった。

☆★☆★☆★☆★☆★

ザ・スリックス、次のライブです。

ワタナベマモル《命の次にロックンロール・ツアー 2023》

☆2023年12月16日(土) 浜松 TEHOM

☆開場/開演 18:00/18:30

☆料金 2500円(1d別)

☆出演

ワタナベマモル

タオル

マシス

THE SLICKS

☆DJ 只っ

B.G.M.「CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/TRAVELIN’ BAND」

1970年発表、CCRの5枚目のアルバム『COSMO’S FACTORY』A面3曲目収録であり今回の映画のタイトルにもなった楽曲です。

これがわたしが最初に買ったこのバンドのレコード、浜松市内の中古盤屋にて。

ターン・テーブルに乗っけて聴く前に「なに? このジャケット」って思いました(笑)

なぜなら、バイクに乗ってるメンバーやレーサー・バイセコーに乗ってるメンバーがいたり、下手くそな手書きの文字板が柱に貼ってあったりで(笑)。

これこそ、ある意味このバンドのスタンス、英語で言うところの「Sense Of Humor(ユーモアのセンス)」だと思った次第。

もうサイコー。

![]() |

No.1667 - 2023/10/23(Mon) 20:23:57

|

以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば

投稿後に記事の編集や削除が行えます。