THE SLICKS BBS

ライブ告知です。

★ 同時進行にまつわる話 / 淳吉郎 オリジナル曲にて音楽活動をしているひとたちのうち、自分の自作曲数を正確に把握していたり「100曲以上はあるよ」だなんてサラッと言える方々がいます。

No.1658 - 2023/08/18(Fri) 12:59:34

★ 酔狂の場にまつわる話 / 淳吉郎 8月某日夕方。浜松の繁華街にある野外イベント・スペースにて開催中の『オクトーバー・フェスト』と呼ばれるドイツ・ビールのお祭りに行った。

No.1657 - 2023/08/14(Mon) 11:08:19

★ どうしようもない声の唄 / 淳吉郎 みずからの声を初めてラジカセで収録し、それを再生した際「えっ? これが自分の声? うわ、はずかし。こんなんじゃないはず」って思った。もしかしてみなさんもそうなのでは。https://avanti-music.com/yamoritimes_17/

No.1656 - 2023/08/06(Sun) 19:04:53

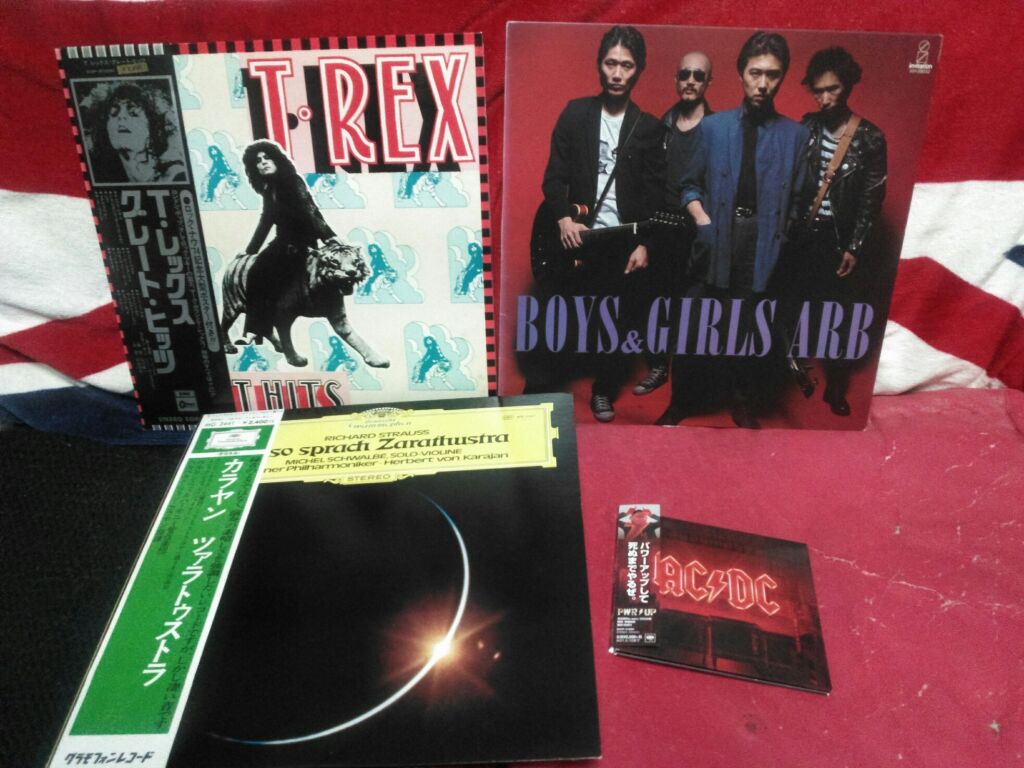

★ 20世紀と21世紀にまつわる話 / 淳吉郎 暑いね。

No.1655 - 2023/07/30(Sun) 20:42:49

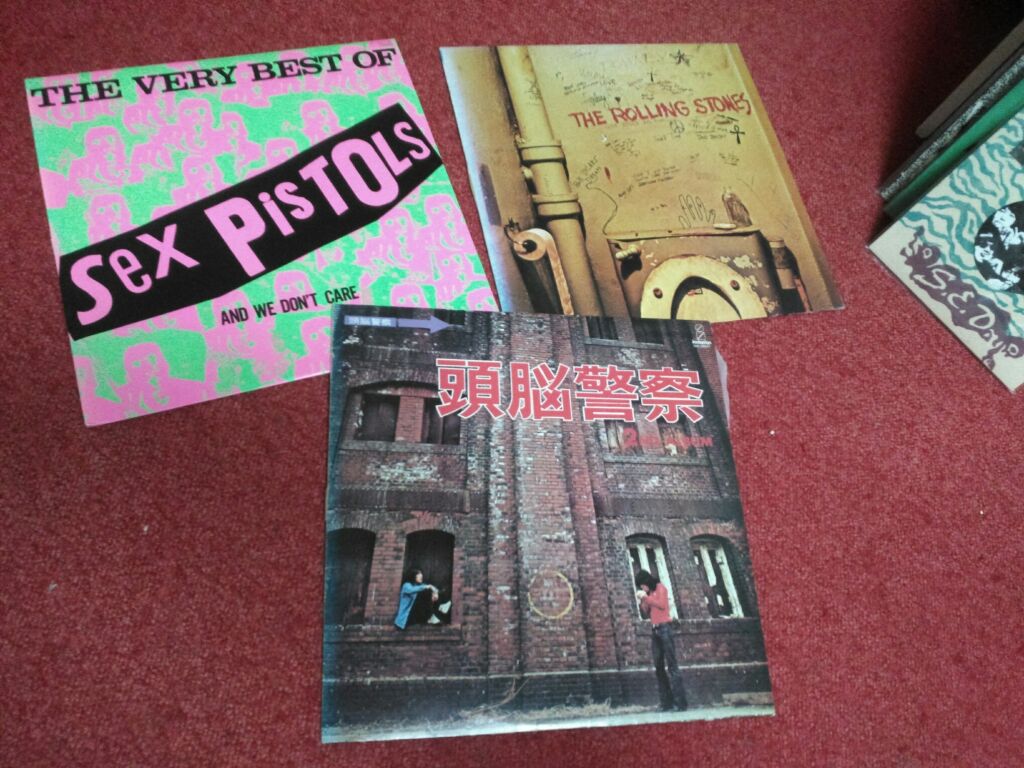

★ コード・ナンバー・17 / 淳吉郎 初めてエレキギターを手に入れたのは15歳の時です。VIDEO

No.1654 - 2023/07/16(Sun) 20:07:18

★ 週末日記 / 淳吉郎 8日(土)は浜松アメオト舎にてライブ観戦。VIDEO

No.1653 - 2023/07/11(Tue) 23:51:32

★ よい夢を、にまつわる話 / 淳吉郎 7月某日。現在、快進撃を続けているバンド、ウィズでベースを弾いている盟友フクちゃんと不定期かつ恒例開催なる飲み―ティング。https://avanti-music.com/yamoritimes_16/

No.1652 - 2023/07/04(Tue) 00:46:43

以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば